Warum Corona nicht verschwinden wird und wir neue Impfstoffe brauchen werden

Die Corona-Forschung steht vor einem Rätsel. Seit Beginn der Pandemie ist bekannt, dass Sars-CoV-2 mit der Zeit mutieren wird. Dieses Verhalten war erwartet worden, auch Grippeviren verhalten sich so. Im Schnitt gab es zwei Mutationen pro Monat, bis Ende 2020. Doch dann tauchten plötzlich stark veränderte Coronavirus-Varianten auf, die nicht nur eine oder zwei neue Mutationen aufwiesen, sondern bis zu 30 auf einmal – genug, um die Wirksamkeit bestimmter Impfstoffe herabzusetzen und für höhere Ansteckungsraten zu sorgen. Die Frage, wie derartige Mutationen des Virus entstehen, ist so drängend wie nie. Sie soll nun von einer Gruppe um den Virologen Andreas Bergthaler im Rahmen eines Forschungsprojekts beantwortet werden, das vom Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen der Corona-Akutförderung finanziert wird.

Fehlerhafte Kopien

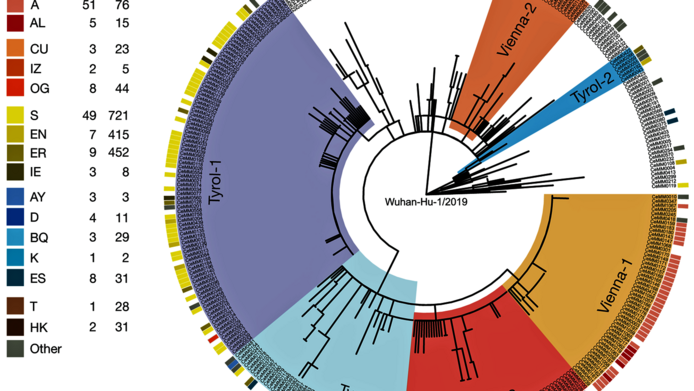

„Coronaviren sind RNA-Viren“, erklärt Andreas Bergthaler. „Sie haben von Haus aus einen relativ fehleranfälligen Kopiermechanismus.“ RNA hat in lebenden Zellen die Funktion, in der DNA gespeicherte Erbinformation zu den Ribosomen zu transportieren, wo nach den darin enthaltenen Bauplänen Eiweißmoleküle produziert werden. An dieser Stelle greifen RNA-Viren in den Prozess ein. Da Coronaviren die größten RNA-Genome aller bekannten Viren besitzen, haben sie eigene Korrekturmechanismen entwickelt, um die Fehlerrate zu reduzieren. „Dennoch sind Fehler beziehungsweise Mutationen für das Virus nicht nur ein Nachteil“, sagt Bergthaler. „Im Gegenteil, solche neuen Mutationen erlauben es dem Virus, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Wenn wir heutige Virusgenome mit der Referenzsequenz, also den genetischen Informationen von Wuhan 2019 vergleichen, so sehen wir, dass monatlich circa ein bis zwei Mutationen angesammelt wurden“, erklärt der Gruppenleiter am CeMM – dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Beschleunigte Mutation

Doch seit Ende Dezember 2020 beobachten Forschungsgruppen in aller Welt ein neues Phänomen. „Wir treffen immer wieder auf neue Varianten, die stärker mutiert sind, mit bis zu 30 zusätzlichen Mutationen auf einmal.“ Die Rede ist etwa von der britischen Variante B.1.1.7 und der südafrikanischen Variante B.1.351. Das Coronavirus hat also einen Weg gefunden, schneller zu mutieren. Ob das Zufall ist oder hinter dieser Entwicklung eine gemeinsame Ursache steckt, ist derzeit nicht geklärt. Die Forschenden haben dafür zwei Hypothesen. „Eine Vermutung ist, dass es einen tierischen Zwischenwirt gab und dass sich dort diese Mutationen angesammelt haben, aber dafür gibt es nicht viele Anhaltspunkte“, sagt Bergthaler, der bereits seit dem Ausbruch der Pandemie die Mutationsdynamik des Coronavirus in Österreich verfolgt.

Die andere Vermutung lautet: „Die Viren könnten sich in einzelnen Infizierten sehr lange repliziert haben, ohne vom Immunsystem kontrolliert worden zu sein.“ So hätte das Virus genug Zeit gehabt, so viele Mutationen anzuhäufen. Das könnte unter anderem bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem der Fall sein. „Es erklärt aber unserer Meinung nach immer noch nicht ausreichend, warum sich so viele Mutationen angesammelt haben“, so der Virologe. „Das ist eine der Fragen, die wir klären wollen.“

Hunderte Mutationen in einer infizierten Person

Ziel des neuen Grundlagenprojekts ist, einerseits zu verstehen, wie Mutationen sich in einem einzigen Organismus anhäufen, und andererseits, wie viele dieser Mutationen über den „Flaschenhals“ der Ansteckung auf eine andere Person weitergegeben werden. Die Bandbreite an Mutationen in einer einzelnen infizierten Person ist zum Teil deutlich höher als jene der wirklich zwischen Menschen übertragenen Viren. „In jedem Menschen kann es Hunderte Virusgenome mit kleinen Unterschieden geben“, so der Projektleiter. „Für uns ist wichtig, dass wir auch diese niedrig frequenten Mutationen detektieren können. Wir sind in der Lage, Mutationen nachzuweisen, die nur in einem von 100 Genomen einer Probe enthalten sind“, erklärt Bergthaler. Weiters sei der Zeitverlauf interessant. „Wenn man bestimmte Personen mehrmals beprobt, ist es möglich zu untersuchen, wie sich die Verteilung der Mutationen verändert“, so der Forscher.

Schließlich wolle man sich ansehen, wie viele der neuen Mutationen tatsächlich den Flaschenhals der Ansteckung passieren. „Dazu braucht man Paare infizierter Personen, bei denen gesichert ist, wer zuerst infiziert war und wer der ist, der das Virus bekommen hat. Es ist schwierig, dafür hieb- und stichfeste epidemiologische Daten zu bekommen. Aber wenn es uns gelingt, lässt sich untersuchen, wie viele mutierte Viren auf eine infizierte Person übertragen werden“, hofft der Forscher. Mit Methoden aus der Bioinformatik lasse sich so auch zurückrechnen, wie viele Viren tatsächlich zwischen zwei Personen übertragen wurden.

Für diese Analysen arbeitet Bergthalers Team eng mit Christoph Bock und dem Sequenzierungslabor des CeMM, der Biomedical Sequencing Facility, zusammen, das seit Beginn der Pandemie den größten Teil der Ganzgenomsequenzierungen von Sars-CoV-2 in Österreich vornimmt. Ein Bioinformatik-Team ist für die Datenanalyse zuständig, die Proben kommen etwa vom Zentrum für Virologie an der Medizinischen Universität Wien und dem Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien Favoriten.

Virus wird nicht harmloser

Dass das Virus im Lauf des Mutationsprozesses zwar infektiöser, aber dafür harmloser werden könnte, wie das an verschiedenen Stellen vermutet wurde, sieht Bergthaler so nicht. „Natürlich wäre es von der Theorie her eine gute evolutionäre Strategie für ein Virus, möglichst infektiös zu sein und dem Wirtsorganismus möglichst wenig zu schaden, so wie es etwa bei manchen Herpesviren der Fall ist“, sagt Bergthaler, verweist aber auf die britische Variante: „ Hier gibt es inzwischen gute Evidenz, dass diese Variante infektiöser ist und gleichzeitig auch zu schwereren Verläufen und erhöhter Sterblichkeit führt.“ Auch werde mit dem Fortschreiten der Impfungen ein Selektionsdruck auf das Virus durch die Impfungen aufgebaut. Der Forscher geht davon aus, dass neue Mutationen („Immune Escape“) entstehen, die die Wirkung der derzeitigen Impfungen teilweise reduzieren können. Umso wichtiger ist ein Verständnis der genauen Mechanismen.

Das Forschungsprojekt, das soeben vom FWF bewilligt wurde, hat eine Laufzeit von drei Jahren. – Eine lange Zeit angesichts der sich dynamisch verändernden Situation. Doch Bergthaler zeigt sich zuversichtlich. Er rechnet damit, dass wir, falls keine neuen gefährlichen Virusmutationen auftauchen, nach dem Sommer eine ausreichende Durchimpfungsrate haben werden und das Schlimmste überstanden ist. „Das Virus wird es zwar auch in drei Jahren noch geben, aber wir werden hoffentlich dann schon die zweite, dritte, vierte Generation von Impfstoffen haben und viel mehr über die grundlegenden Mechanismen von Covid-19-Erkrankungen wissen. Damit sollten harte Maßnahmen wie Lockdowns der Vergangenheit angehören“, vermutet Bergthaler.

Zur Person

Andreas Bergthaler ist Virologe und Immunologe am CeMM, dem Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dessen wissenschaftlicher Direktor der Molekularbiologe Giulio Superti-Furga ist. Bergthaler ist bekannt für seine Arbeit bei der Sequenzierung des Erbguts verschiedener Coronavirus-Varianten, die er seit Beginn der Pandemie für Österreich durchführt, und berät in dieser Funktion auch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und die Bundesregierung.

Für sein Projekt „Sars-CoV-2-Intra-Wirtsdiversität und -Transmission“ hat Bergthaler im März 2021 eine Fördersumme von 490.000 Euro im Rahmen der Corona-Akutförderung des Wissenschaftsfonds FWF erhalten.

Publikationen

Agerer B., Koblischke M., Gudipati V. et al.: SARS-CoV-2 mutations in MHC-I-restricted epitopes evade CD8+ T cell responses, in: Science Immunology 2021

Popa A., Genger JW., Nicholson M. et al.: Genomic epidemiology of superspreading events in Austria reveals mutational dynamics and transmission properties of SARS-CoV-2, in: Science Translational Medicine 2020