Meeresforschung in den Kalkalpen

Für uns ist es einfach ein Stein. Sylvain Richoz erkennt darin viel mehr. Dem Geologen erzählt der Stein, dass er schon vor 200 Millionen Jahren da war, in einem Riff, mit Schwämmen, ein paar Korallen, hoher Diversität und bei konstantem Salzgehalt. „Diese Steine sind wie Bücher und wir wissen, wie man diese Seiten liest“, schwärmt Richoz. Zur Kunst der Geologie gehört offensichtlich auch ein gutes Vorstellungsvermögen. Denn der Wissenschaftler sieht zwar Lagune, Küste und Insel vor sich, klettert aber in Wirklichkeit auf der Nordkette, dem Dachstein oder im Tennengebirge herum. Im Feld schauen die Forschenden: Wie tief war der Ozean an dieser Stelle? War er sauer? Wie hoch war die Salinität? Sie schreiben einen Steckbrief. Über einen Zeitraum, der 200 bis 240 Millionen Jahre zurückliegt.

Sylvain Richoz ist Experte für die Spättrias, die dritte und letzte Epoche der Trias in der geologischen Zeitskala. Am Ende dieses Zeitraums begann eines der fünf wichtigsten Massenaussterben der Erde. „Mich hat beeindruckt zu sehen, wie die Evolution abstürzt und wie das Leben und die Arten danach wieder erstarken“, sagt der gebürtige Schweizer. Er kam als Postdoc nach Österreich, das er als Paradies für Fans dieses Zeitabschnitts beschreibt. Denn die Kalkalpen oder auch ein Großteil des Wienerwalds entstanden in der Trias.

Die Kalkalpen als Great-Barrier-Riff

„Die nördlichen Kalkalpen waren eine Art Great-Barrier-Riff dieser Zeit“, schwärmt der Forscher. „Der Gosaukamm und das Tennengebirge waren riesige Riffe im Meer und deswegen ist Österreich für die Ozeanforschung der beste Ort!“ Ihn interessiert vor allem, wie die chemische Zusammensetzung des Ozeans das Leben beeinflusst und das Leben wiederum die Chemie des Ozeans. Warum wollen wir das im Jahr 2021 wissen? – Nun, ein Drittel des menschlichen CO2-Ausstoßes schluckt der Ozean. Dafür gebe es physikalische und biologische Gründe, erklärt Richoz. Mikroorganismen wirken im Meer wie eine Art biologische Pumpe. Diese verfrachtet einen großen Teil des aufgenommenen Kohlendioxids als organische Kohlenstoffverbindungen in die Tiefe. „Besonders wichtig sind die Einzelleralgen, Phytoplankton genannt. Sie nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf und wandeln es in der Photosynthese um“, sagt der Wissenschaftler.

Der Klimawandel und seine Folgen für die Kalkalgen

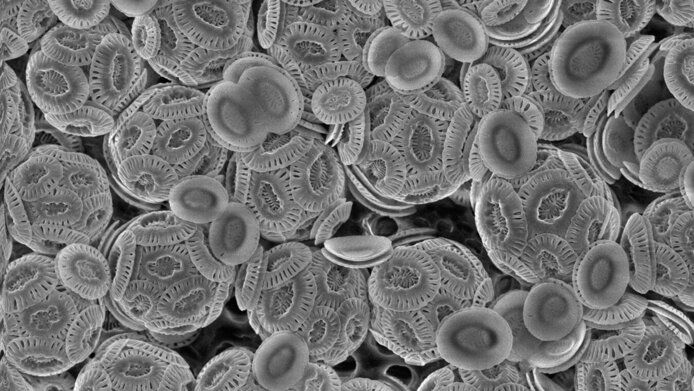

Der Geologe erzählt von den vielen Arten und Gattungen des Phytoplanktons, besonders interessant seien hier die beinahe unaussprechlichen Coccolithophoriden mit ihrer Kalkschale, die sie schwerer macht. Denn so sinken sie schneller auf den Meeresgrund. Das hat laut Richoz einen enormen Einfluss auf das Klima und die Meerwasserchemie. Mit seinem Team geht er daher folgenden Fragen nach: Welchen Einfluss hatte die Entwicklung des kalkigen Nannoplanktons bereits in einem frühen Stadium seiner Evolution? Besteht die Gefahr, dass der Ozean versauert? Wie wirkt sich das CO2 auf diese Art der Kalkalgen aus? Erste Ergebnisse zeigen, dass sie stark unter dem Anstieg des Treibhausgases leiden. Man weiß nicht, wie sie langfristig reagieren, ein paar Arten nehmen ab.

„Natürlich bin ich wie alle Menschen besorgt über die Klimaveränderung. Die Erde ist schon durch Krisen gegangen und hat sich erholt. Ich bin mir sicher, der Planet wird nicht sterben. Er hat schon Schlimmeres erlebt, aber wir werden leiden. Die Änderung wird unsere Gesellschaft unter Druck setzen“, ist der Experte überzeugt. Dann wirft er wieder einen Blick zurück. Auf die Zeit vor den Coccolithophoriden: „Davor gab es keinen einzigen Organismus, der im offenen Ozean eine Schale bauen konnte, alle waren nur entlang ozeanischer Küsten. Doch plötzlich war ein Organismus anders. Das war wichtig für die Chemie des Ozeans und für den pH-Wert“, erläutert Richoz die Fähigkeit der gepanzerten Algen, das Kohlendioxid in die Tiefe zu bringen und den pH-Wert zu stabilisieren.

„Wir wissen, dass die vor 240 Millionen Jahren noch nicht da waren und vor 220 Millionen schon“, sagt der Wissenschaftler. So alt sind die Steine, die das Forschendenteam rund um Hallstatt über dem Salzbergwerk sucht. Die fünf Mikrometer kleinen Reste werden 2.000-mal vergrößert unter dem Spezialmikroskop oder sogar 8.000-mal unter dem elektronischen Mikroskop. „Was wir sehen, ist ziemlich schön: eine kleine detaillierte Schale, ein ganz winziger komplizierter Bau.“

Salzkammergut, Oman und Türkei

Zusätzlich zur Feldforschung im Salzkammergut suchte man auch im Oman, den Emiraten und in der Türkei. „Wir müssen wissen, ob das Phänomen regional oder global ist. Wir brauchen Meeressteine dieses Alters und wir müssen sicher sein, dass sie nicht zu viel verändert wurden im Bergbildungsprozess“, ergänzt Richoz. Über Phytoplankton wird viel geforscht, jedoch fokussiert man meist auf kürzere Zeiträume. Woher weiß man eigentlich, ob der Stein 200 oder 250 Millionen Jahre alt ist? „Uns hilft das Wissen über Fossilienentwicklung. Es gibt welche, die sich rasch ändern und die man als Zeitmarker nutzen kann“, erklärt der Forscher. Richoz zeigt ein Bild von einem spiralförmigen Ammoniten, dem Kopffüßer mit der Schale, und sagt: „Die Struktur dieser Tiere ändert sich ganz schnell und wir wissen, dass diese zu einem bestimmten Zeitabschnitt gehören.“ Bis die Forschenden sie finden, müssen sie viel Zeit im Gelände verbringen, aber immerhin baut man auf 100 Jahre paläontologisches Wissen. Denn die erste Publikation, in der in Hallstatt entdeckte Ammoniten beschrieben wurden, stammt aus 1896.

Noch lässt sich kein Effekt auf die Ozeanchemie feststellen. „Wir verstehen mehr, aber unsere Annahme, dass die Entwicklung der Coccolithophoriden rascher Einfluss auf die chemische Stablilität des Ozeans nehmen würde, stellte sich als falsch heraus.“ Es sei eher umgekehrt, erklärt Richoz: Durch massive Verwitterungen der Berge habe sich die Chemie des Ozeans rasch verändert und der Entwicklung des Phytoplanktons einen Schub gegeben. Davon abgesehen würden die Beobachtungen auf eine eher langsame Evolution hindeuten: „Dass die Coccolithophoriden sich so langsam entwickeln, hat uns verwundert. Und eine Überraschung gab es auch: Wir haben Vorkommen der ältesten Coccolithen gefunden, dieser winzigen scheibenförmigen Plättchen aus Kalk, die die Schale von Kalkalgen der Ordnung Coccolithophoriden bilden.

Berge erzählen Geschichten

Die Berge haben Sylvain Richoz schon immer fasziniert. Vor dem Schulabschluss suchte er etwas, das mit Gebirge zusammenhängt, und kam so auf die Geologie. „Die Welt der Berge ist faszinierend. Sie erzählt so viel Geschichte.“ Er ist einer der führenden Expertinnen und Experten der Kalkalpen, ist inzwischen aber tausend Kilometer nördlich in Schweden zuhause. „Meine neuen Projekte in Lund behandeln weiterhin die Geologie Österreichs, aber eben aus der Ferne“, erklärt Richoz, der regelmäßig Studierende nach Österreich bringt, „damit sie richtige Berge sehen“.

Zur Person

Sylvain Richoz stammt aus Lausanne, wo er 2005 in Geologie und Geochemie promovierte. Nach diversen Forschungsaufenthalten in Wien, Frankfurt und Graz lehrt und forscht er seit 2017 am Department für Geologie der Universität Lund in Südschweden. Seine Forschung bewegt sich zwischen Paläontologie und Geochemie, mit Fokus auf das frühe Mesozoikum, und reicht von den Alpen bis zum Himalaya. Das Projekt „Der Beginn von pelagischer Kalzifikation und deren Einfluss auf die Meerwasserchemie“ (2016–2020) wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 349.000 Euro gefördert.

Publikationen

Demangel I., Howe R., Gardin S., Richoz, S.: Eoconusphaera hallstattensis, new species, and review of the Rhaetian genus Eoconusphaera, in: Journal of Nannoplankton Research 39-1, 2021

Kovács Z., Demangel I., Richoz S., Hippler D., Baldermann A., Krystyn L.: New constraints on the evolution of 87Sr/86Sr of seawater during the Upper Triassic, in: Global and Planetary Change, 192, 2020

Demangel I., Kovács Z., Richoz S., Gardin, S., Krystyn, L., Baldermann, A and Piller, W.E.: Development of early calcareous nannoplankton in the Late Triassic (Northern Calcareous Alps, Austria), in: Global and Planetary Change, 193, 2020