Die vielen Schichten von Bella Asmara

Asmara, die Hauptstadt des jungen Staates Eritrea, beherbergt weltweit eines der größten geschlossenen Ensembles der Architektur der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts. Der Stadtkern wurde als Regierungssitz zur Zeit der italienischen Kolonialherrschaft in Ostafrika errichtet. Zwischen 1935 und 1941 entstand so auf dem klimatisch wohltemperierten Hochplateau eine moderne Stadtfantasie. Während die faschistische Architektur in Italien nicht durch Subtilität besticht, fesselt das Kulturdenkmal am Horn von Afrika Architekturbegeisterte. Seit der Unabhängigkeit des Staates Eritrea von Äthiopien im Jahr 1991 feierten Kunstführer und Architekturausstellungen Asmara als „Schlafende Schönheit“, die es für die Nachwelt zu erhalten gilt. Für Eritrea ist der Stadtkern mit kolonialer Architektur nicht nur ein devisenbringendes Tourismusziel, sondern auch akzeptierter, identitätsstiftender Teil der Geschichte der jungen Nation. Unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF machte sich ein Team der Fakultät für Architektur der Universität Innsbruck daran, das Bild einer „Zeitkapsel gefüllt mit italienischem Dolce Vita“ zu hinterfragen und um den postkolonialen Kontext zu ergänzen.

Historisches Baudenkmal & postkolonialer Lebensraum

Dafür konnte am Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte auf Forschungsarbeiten über Casablanca und Kinshasa aufgebaut werden: “Kolonialstädte waren häufig Projektionsflächen für moderne Fantasien und wurden als Zukunftsvision europäischer Städte errichtet. Asmara war eine frühe Autostadt mit damals mehr Ampeln, als die italienische Hauptstadt Rom“, erklärt Projektleiter Peter Volgger. Angesichts der politischen Umbrüche seit dem Ende der Kolonie Italienisch-Ostafrika muss Asmara aber nicht nur als historisch-baugeschichtliches, sondern auch als gegenwärtig-postkoloniales Phänomen begriffen werden. „Wir wollten wissen, welche Rolle die Architektur heute für die Menschen vor Ort spielt. Es ging uns um eine Theorieentwicklung, wie die koloniale Baugeschichte nachwirkt.“ Als Basis dafür diente Michel Foucaults Konzept der Biopolitik, welches den Zugriff des Staates auf die Bürgerinnen und Bürger ins Visier nimmt.

Aneignung der kolonialen Architektur

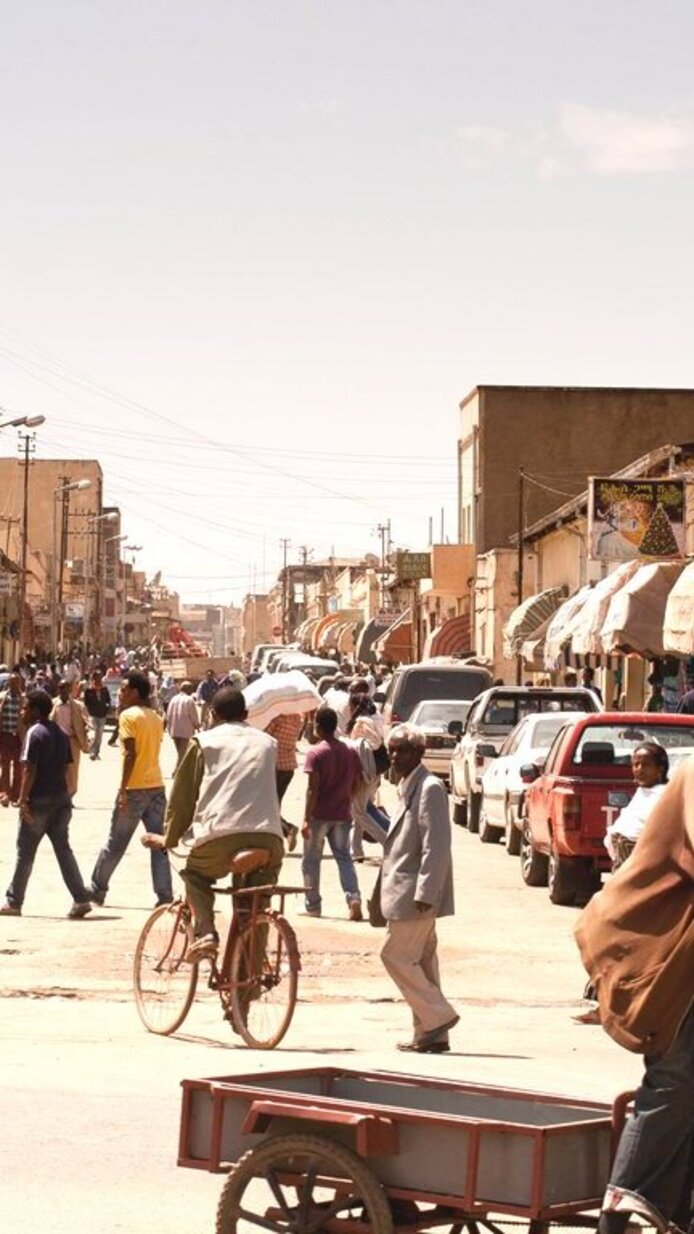

Das Stadtgebiet Greater Asmara ist eines der am schnellsten wachsenden in Ostafrika. Es besteht nicht nur aus Prachtboulevards und Villenvierteln. Eingefasst wird der Stadtkern von indigenen Siedlungen, mit Märkten und vereinzelten Rundbauten aus Stein (sogenannte Tukuls). Um die Stadt wächst ein Kakteenwald. Zwischen Februar 2013 und Jänner 2015 bereitete das vierköpfige Forschungsteam aus Innsbruck die koloniale und postkoloniale Entwicklung der Stadt auf. Dazu bediente sich das Team der „bean drop“-Methode, bei der zufällig kleinräumige Stadtteile ausgewählt und modellhaft beschrieben werden. Die Forscherinnen und Forscher fuhren mit dem Taxi Straßenzüge ab, filmten und dokumentieren die Funktionen der Gebäude. Die zentrale Frage des Projekts war, wie sich die eritreische Bevölkerung die koloniale Architektur angeeignet hat. Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter befragten einfache Bewohnerinnen und Bewohner zu ihren Nutzungsgewohnheiten, ebenso wie offizielle Vertreterinnen und Vertreter der Regierung, der eritreischen Diaspora, des Stadtarchivs etc. Parallel dazu untersuchten sie die Arbeit internationaler Institutionen wie Weltbank, UNESCO und der EU vor Ort. Es zeigte sich: Nicht alle Teile der Stadt werden von allen gleich (berechtigt) genutzt. „Die eritreische Hauptstadt ist keine Frozen City, obwohl nichts verschwunden ist. Wir konnten 27 Schichten der Stadtentwicklung dokumentieren, die unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden können“, führt Architekturtheoretiker Volgger aus. Die Universität Innsbruck finanzierte ergänzend zu den FWF-Projektmitteln die technische Ausstattung zum Scannen alter Stadtpläne aus dem Archiv und für die Verarbeitung von Satellitenbildern.

Forschung zeichnet Stadtentwicklung nach

Jede Schicht der Stadtentwicklung wurde mit einem „Schwarzplan“ dokumentiert, der nur Bauten zu einem Thema bzw. einer Typologie zeigt. Eine Schicht ist etwa das touristisch geprägte, „hedonistische Asmara“ mit seinen Bars, Sportanlagen, Hotels und Pools. Weitere Schichten wären das medizinische, das militärische, ethnische oder politische Asmara. Es lässt sich zeigen, dass die berühmten Asmara-Bars keine zeitlosen Ikonen immer gleicher Nutzung sind: „Aufgrund der restriktiven Definition des öffentlichen Raums im Eritrea von heute übernehmen sie neue Bedeutungen. So kann eine bestimmte Bar einem gewissen politischen Lager zugeordnet werden. Oder einen Lebensstil ermöglichen, der im Rest der Stadt nicht möglich ist“, führt Peter Volgger aus. Werden alle 27 Schwarzpläne übereinandergelegt, ergeben sie die vollständige heutige Stadt. Die Forschungsergebnisse der Universität Innsbruck weisen aber über den architekturtheoretischen Diskurs hinaus. „Bella Asmara“ verfällt langsam. Nach 30 Jahren Bürgerkrieg ist schlicht kein Geld für Konservierungsmaßnahmen in der Staatskasse. 2017 erscheint das Buch “Asmara – Colonial City and Postcolonial Experiences“, das neben den Forschungsergebnissen auch konkrete Empfehlungen enthält, um Greater Asmara in die UNESCO Welterbeliste aufzunehmen.

Zur Person Peter Volgger studierte Philosophie/Geschichte, Architektur und Kunstgeschichte in Innsbruck. Seit 2003 arbeitet er freiberuflich als Architekt. Er ist Assistenz-Professor am Institut für Gestaltung an der Universität Innsbruck, lehrt am Institut für Architekturtheorie und an der Universität Liechtenstein. Volgger ist Teil der ‚4 Arbate-Asmara-Gruppe’.

Projektwebsite txt.architekturtheorie.eu Publikationen und Beiträge