Die Vermessung des Herrn Ross

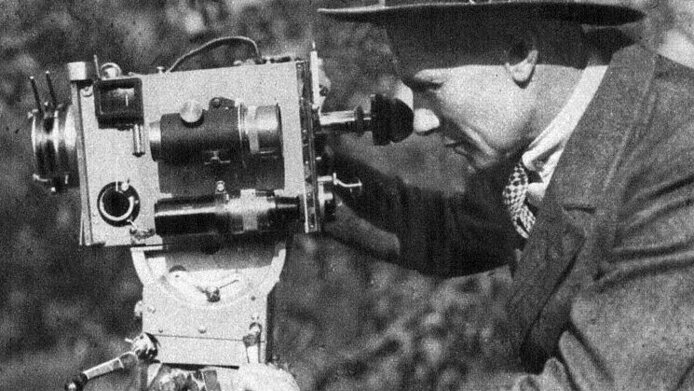

Das Ende des „Dritten Reichs“ ist auch das Ende des Colin Ross. Nicht nur, dass der in den 1920ern und 30ern ungemein populäre Reiseschriftsteller, -filmer und -vortragende Ende April 1945 Suizid begeht, mit ihm verschwindet auch sein Werk aus dem allgemeinen Bewusstsein. Colin Ross fällt dem Vergessen anheim. „Bis ich 2013 gefragt wurde, an dem Projekt teilzunehmen, hatte ich von ihm noch nie gehört“, sagt Nico de Klerk, Leiter des FWF-Projekts Welterkundung zwischen den Kriegen. Die Reisefilme des Colin Ross, das in Zusammenarbeit mit der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und dem Österreichischen Filmmuseum durchgeführt wurde. Binnen kürzester Zeit arbeitet der 1885 in Wien geborene Ross sich zu einem Virtuosen des Einsatzes moderner Medien empor. Zwischen 1910 und 1945 verbucht er mit „etwa 1.200 Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, 35 Büchern, sechs Filmen und zahlreichen (illustrierten) Vorträgen beachtlichen Erfolg“, so de Klerk. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international.

Multimedial

Dabei ist Ross nicht der Einzige, der Europas staunendes Publikum zwischen den Kriegen mit Berichten aus fremden Ländern in Wort, bewegtem Bild und Ton unterhält. Nur Ross hat sehr früh schon ein Geschäftsmodell erarbeitet, „das mehrere, miteinander verknüpfte Medien in Anspruch nahm und die Teilfinanzierung aufgrund von Vereinbarungen mit Zeitungen und Zeitschriften miteinschloss“, erläutert de Klerk im Gespräch mit scilog. Sein Verlag F. A. Brockhaus positioniert ihn als Familienvater, der mit Frau und Kindern reist, und als Autorität auf dem Gebiet der Geopolitik. Dass seine Filme von dem deutschen Filmunternehmen UFA produziert werden, trägt zusätzlich zu seinem Ruf bei. Damit nicht genug, Ross ist ein Perfektionist im Einsatz der Medien. Aus abendfüllenden Filmen entnimmt er kleine Ausschnitte für seine Vorträge. Gleichzeitig achtet er aber auf die Qualität der Illustrationen seiner Bücher, für die er ausschließlich eigens angefertigte Fotografien verwendet. „Er war für lange Zeit gleichzeitig in mehreren verschiedenen Medien präsent. Das fand ich an ihm interessant“, hält de Klerk fest. Das war letztlich auch, was das Projekt ins Leben rief.

Vom Journalisten zum Propagandisten

Mit der Zeit indes ändert sich nicht nur das Verhältnis zwischen Text und Foto in den Büchern von Ross (so werden mehrere Bilder auf mehreren Seiten unter einem übergreifenden Titel vorgestellt und ergänzen den Text), es wandelt sich auch die Erzählperspektive. Wechselt Ross erst zwischen der persönlichen Erzählung und der distanzierten Erläuterung, geht er zusehends zum rein deskriptiven Ton über. Und nicht nur das. 1933 „konvertiert“ er zum Nationalsozialismus. Das narrative Erzählen weicht in den folgenden Jahren der beschreibenden Erzählung. Mit dem Buch „Amerikas Schicksalsstunde“ (1935) wandelt sich der reisende Journalist in den Propagandisten, produziert den politischsten Bericht seiner Laufbahn und diagnostiziert die Chance auf eine Verständigung zwischen Roosevelt und Hitler.

Ungehört

Von Oktober 1938 bis Jänner 1939 hält sich Ross ein letztes Mal in den USA auf. 1942 erscheint seine Abrechnung mit den Vereinigten Staaten, Die Westliche Hemisphäre. Nicht nur eine Darstellung Amerikas als expansive Macht, auch eine Dokumentation seiner eigenen, geopolitischen Einschätzungen – die in Berlin allerdings niemals Gehör fanden. Politische Bedeutung erlangte der populäre und nützliche Herr Ross nie.

Zur Person Nico de Klerk ist als Wissenschafter zu Filmgeschichte, Archivar und Kurator tätig. 2015 promovierte er an der Universität Utrecht (Showing and telling: film heritage institutes and their performance of public accountability, Wilmington 2017). Zuletzt leitet de Klerk das FWF-Projekt Welterkundung zwischen den Kriegen. Die Reisefilme des Colin Ross (1885–1945) am Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft in Wien.

Projektwebsite: www.colinrossproject.net

Publikationen