Das Gedicht, das an seiner Oberfläche die Schönheit eines Junitags trägt und eine Symphonie an Sinneseindrücken wiedergibt, entwickelt eine ungeheure sprachliche Sogwirkung. „Ich sehe in diesem Gedicht zwei widerstrebende Bewegungen: Da ist der drohende Tod, nicht nur ihres liebsten Menschen, sondern in letzter Konsequenz auch ihrer selbst. Um ihn ertragen zu können, reagiert das lyrische Ich mit der absoluten und mystischen Hingabe an das Sein, das sich in der überirdischen Schönheit eines Junitags versinnbildlicht“, skizziert De Felip. „Es ist wie ein Nahtoderlebnis, bei dem man in den vermeintlich letzten Sekunden das Leben in seiner Totalität erfährt.“

Eine Mechanik der Intensität

Diese scheinbaren Kontraste und Widersprüchlichkeiten erzeugen eine immense Spannung, die Mayröckers lyrische Intensität hervorbringt. „Ein Gedicht hat ein Thema, einen Grundton. Die Sprache bewegt sich von diesem Grundton in äußerster Spannung weg und wieder zu ihm hin“, erklärt De Felip den semantischen Mechanismus dahinter. „Wenn Wort und Inhalt deckungsgleich sind, wie etwa in einer Gebrauchsanweisung, empfinden wir den Text nicht als intensiv. Bewegt sich aber die Sprache vom semantischen Zentrum weg, etwa um Metaphern zu malen, empfinden wir sie als poetisch. Je größer die Distanz, desto intensiver der Text. Wird allerdings der Abstand zu groß, kollabiert diese Intensität vielleicht, weil uns das Verständnis abhandenkommt.“

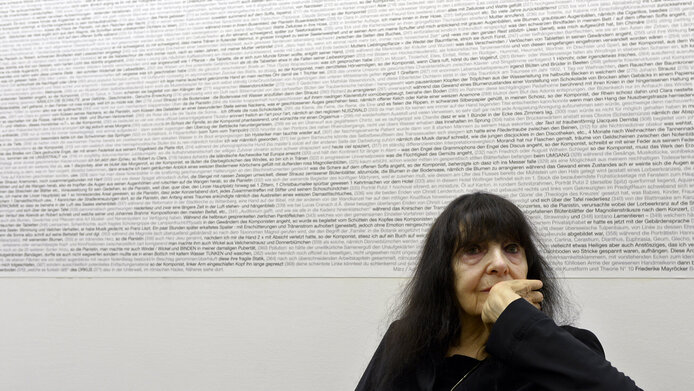

Mayröcker konnte nicht nur ihre hochgradig feinfühligen Eindrücke – sowohl jene der sinnlichen Welt als auch ihres Innenlebens – meisterhaft in Sprache verwandeln. Sie hatte auch das einzigartige Talent, diese Spannung, die der Lyrik innewohnt, zu einer enormen Weite aufzudehnen, ohne ihre Leser:innen dabei zu verlieren.

Zur Person

Eleonore De Felip studierte Germanistik und Klassische Philologie in Wien und Innsbruck und promovierte über Ilse Aichingers Dialoge „Zu keiner Stunde“. Die aus Bozen in Südtirol stammende Wissenschaftlerin arbeitet als Senior Scientist am Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien der Universität Innsbruck, davor war sie am Forschungsinstitut Brenner-Archiv tätig. Ihr Projekt „Zur ,poetischen Intensität‘ von Friederike Mayröckers Lyrik“ wurde von 2015 bis 2022 im Rahmen des Elise-Richter-Programms des Wissenschaftsfonds FWF mit insgesamt 310.000 Euro gefördert.

Publikationen

Umarmungen, Kinderbücher, Tiere, Tränen. Vier Texte, in: Alexandra Strohmaier, Inge Arteel (Hg.): Mayröcker-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Springer 2024

Metaphern gegen den Tod. Friederike Mayröckers ekstatische Trauergedichte, in: Gianna Zocco (Hg.): XXI. Congress of the ICLA - Proceedings, Bd. 4: The Rhetoric of Topics and Forms. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2021

„von der nassen Papiermanschette des Mondes“. Die Intensität der verborgenen Dinge bei Friederike Mayröcker, in: Inge Arteel, Eleonore De Felip (Hg.): Fragen zum Lyrischen in Friederike Mayröckers Poesie. Stuttgart: J. B. Metzler 2020