Bedarf und Anerkennung

Es gibt wenig Begriffe, die so umkämpft sind wie „Gerechtigkeit“. „Die Lösung von Verteilungsfragen in einer Gruppe und was als gerecht angesehen wird, ist eine der Grundfragen von Gesellschaften“, sagt Bernhard Kittel, Sozialwissenschaftler am Institut für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien. Das Komplizierte daran ist, dass sich hinter dem Begriff der Gerechtigkeit viele Formen und Prinzipien verstecken.

Meist teilt man sie heute grob in drei Kategorien ein: Es gibt das Prinzip der Gleichheit (jede:r soll gleich viel bekommen; im Englischen equality genannt), das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit (equity). Und dann gibt es die Bedarfsgerechtigkeit. Letztere ist die Form von Gerechtigkeit, mit der sich eine internationale Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft namens „Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsprozeduren“ (FOR2104) beschäftigt. Das Projekt ist an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg angesiedelt, die insgesamt acht Teilprojekte (von Philosophie über Ökonomie bis Soziologie) verteilen sich aber über verschiedene Universitäten. Und so ist über das DACH-Programm von FWF, DFG und SNF auch die Universität Wien mit Bernhard Kittel und seinem Team dabei.

Was empfinden andere als gerecht?

Im Leben eines Menschen kommt nicht immer nur eine Form der Gerechtigkeit zum Tragen. „In der Literatur hat sich die Meinung herausgebildet, dass unterschiedliche Prinzipien in unterschiedlichen sozialen Konstellationen relevant sind“, sagt Kittel. In einer anonymen Marktsituation tendiere man zur Leistungsgerechtigkeit. In Gruppen, die unter dem Postulat der Gleichheit stünden – Studierende untereinander wären ein klassisches Beispiel –, sei dagegen das Prinzip der Gleichheit sehr wichtig.

Bedarfsgerechtigkeit bedeutet, dass jedes Mitglied einer Gemeinschaft so viel bekommt, wie es zum Leben und zur sozialen Teilhabe braucht. „Man kann sich vorstellen, dass es sich an dem Begriff ‚brauchen‘ spießt“, erklärt Kittel. „Darum geht es auch in meinem Teil des Projekts: Wann werden Bedarfsanmeldungen von anderen anerkannt?“ Der Übergang zwischen „brauchen“ und „wollen“ ist fließend. Die Frage ist also: Wann akzeptieren Dritte meine Bedarfsanmeldungen als gerecht?

Bedarfsgerechtigkeit ist etwas, das vor allem in engmaschigen sozialen Gemeinschaften zum Tragen kommt, etwa in Familien. Der anschauliche Klassiker: Geschwister legen für ein Geschenk für die Eltern zusammen und geben je nach ihren finanziellen Möglichkeiten unterschiedlich viel in den Topf. In Familien funktioniert das oft, weil man sich gut kennt und somit eine hohe soziale Kontrolle bezüglich des Bedarfs der Beteiligten herrscht. Wechsle ich in eine Großgruppe, wird es problematisch. Da bleibt oft nur, die Absicherung gegen überzogene Ansprüche mittels formaler Prozeduren sicherzustellen.

„In der Forschungsgruppe arbeiten wir mit zwei Leithypothesen: Die Objektivierung kann entweder über Transparenz oder über Externalisierung hergestellt werden“, erläutert Kittel. Entweder bekommen die anderen Einblick in meine Lebenssituation und können so die Legitimität meiner Ansprüche überprüfen. Oder die Entscheidung wird zum Beispiel an eine externe Kommission ausgelagert.

Soziale Werte im Labor ins Spiel bringen

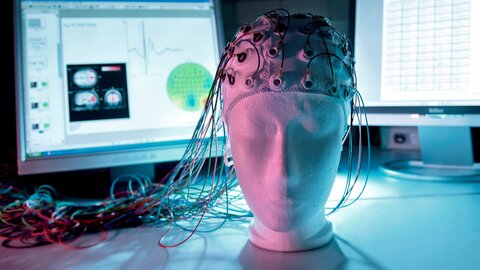

Was machen Kittel und sein Team ganz konkret in ihrem Projekt? Wie überträgt man eine solche soziale Situation ins Labor? Im Prinzip bauen sie eine simple Versuchsanordnung. Drei Personen, die sich nicht sehen, aber kommunizieren können, spielen eine Art Spiel um echtes Geld. Dabei müssen 24 Punkte auf die drei Mitspielenden aufgeteilt werden. Die einzelnen Spieler:innen benötigen eine unterschiedliche Punktzahl, um eine Runde weiterzukommen und so ihre Auszahlung erhöhen zu können. Vorbei ist die Runde, wenn sich mindestens zwei von drei Personen auf eine Aufteilung geeinigt haben. Man hat also immer eine Chance, jemanden auszubooten. Eine sehr einfache Variante des Versuchs wäre zum Beispiel: Spieler:in 1 braucht 1 Punkt, Spieler:in 2 braucht 5 Punkte, Spieler:in 3 braucht 9 Punkte. In diesem Fall muss also Spieler:in 3 die Mitspielenden davon überzeugen, dass sie für ihn:sie auf mögliche Auszahlungen verzichten.

Dieses Experiment wird in zahlreichen Varianten durchgeführt: Mal werden Kommunikationskanäle beschränkt, mal wird eine soziale Nähe zwischen zwei der drei Beteiligten durch gemeinsame Aufgaben hergestellt. Mal wissen die Mitspieler:innen, ob die anderen bezüglich ihrer benötigten Punkte die Wahrheit sagen, mal aber auch nicht. „Ab dem Moment, wo ich mich um die Auszahlung der anderen kümmere, bin ich nicht mehr rein am eigenen materiellen Nutzen orientiert“, ergänzt Kittel. „Dann kommen soziale Werte zum Tragen.“ Diese können dazu führen, dass ich die Bedarfsanmeldungen von Dritten anerkenne. Die interessante Frage ist, unter welchen Bedingungen die Spieler:innen das tun.

Transparenz steigert Anerkennung von Bedarf

Die Ergebnisse der Laborexperimente sind recht deutlich, sagt Kittel. Die Gleichverteilung – im Fall von 24 Punkten also 8 Punkte für jede:n Mitspieler:in – ist der Referenzpunkt. „Liegt der Bedarf eines Mitspielenden unter diesem Schwellenwert, wird er meist erfüllt.“ Darüber sinke die Anerkennungsrate deutlich. „Man ist also bereit, dem anderen zu helfen, solange man selbst nicht weniger bekommt als dieser.“ Des Weiteren zeigt sich, dass Transparenz tatsächlich einen Einfluss hat. Sobald der Bedarf Einzelner über der Gleichverteilung liegt, sinkt die Anerkennung dieses Bedarfs durch die anderen deutlich stärker, wenn jeder nur den eigenen Bedarf kennt, als wenn dieser Bedarf allgemein bekannt ist. Zuletzt zeigt sich noch ein weiterer starker Effekt: Wenn in einer Dreiergruppe zwei Personen, zwischen denen eine soziale Nähe besteht, auf ein:e Außenseiter:in treffen, wird deren jeweiliger Bedarf nur akzeptiert, wenn er niedrig ist.

„In der Wissenschaft gibt es intensive Debatten, wie gut sich Laborergebnisse in eine reale gesellschaftliche Situation übertragen lassen“, sagt Kittel. Aber viele der Ergebnisse vertragen sich gut mit Beobachtungen aus der Realität. Das Außenseiter-Experiment simuliert beispielsweise das Phänomen Migration, wo gegenüber hohen Sozialleistungen für Neuankömmlinge ebenfalls große Skepsis bestünde. „Selbst wenn die Übertragbarkeit nicht perfekt ist, ergeben Laboruntersuchungen Sinn, weil sie die Robustheit sozialer Mechanismen aufzeigen. Sie können uns zeigen, wo wir in der alltäglichen Realität genauer hinschauen sollten.“

Publikationen

Kittel B., Neuhofer S., Schwaninger M.: The Dark Side of Transparent Needs. An Experiment on Information and Need-based Justice, Working Paper 2021 (pdf)

Kittel B., Neuhofer S., Schwaninger M.: The impact of need on distributive decisions: Experimental evidence on anchor effects of exogenous thresholds in the laboratory, in: Plos One 2020

Zur Person

Bernhard Kittel studierte Politikwissenschaft in Wien. Er leitete u. a. eine Arbeitsgruppe zu Arbeits- und Sozialforschung an der Universität Amsterdam und baute an der Universität Oldenburg das Zentrum für Methoden der Sozialwissenschaften (MSW) auf, zu dem auch ein Experimentallabor gehört. 2012 trat Kittel die Professur für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien an, wo er seit 2020 auch das vom FWF finanzierte Austrian Corona Panel Project (ACPP) leitet. Die zwei Phasen des Projekts „Verteilungspräferenzen und Bedarfsgerechtigkeit in Netzwerken“ (2015–2022) wurden vom FWF mit insgesamt 685.456 Euro gefördert.