Bakterien, Totholz und der Klimawandel

„Die Fülle an Mikroorganismen im Totholz war überraschend“, sagt Mikrobiologin Judith Ascher-Jenull. Dass sie im Boden höchst zahlreich vertreten sind, ist hinlänglich bekannt. Bei Holz freilich, bei jenem abgestorbenen Holz, welches in den Wäldern liegt und langsam vor sich hin morscht und modert, ging die Forschung bis dato in erster Linie von Pilzen als den Treibern der Zersetzung aus. Die Ergebnisse des vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts „Klimagesteuerte Abbaudynamik von Totholz auf alpinen Böden“ sprechen indes eine andere Sprache. Was sich herauskristallisiert, ist ein synergistisches Zusammenspiel zwischen Pilzen, Bakterien und auch Archaeen. „Dieses Forschungsergebnis ist ein Grundstein für künftige Studien über die Wechselwirkungen zwischen Pilzen und Bakterien im Totholz und deren Auswirkungen auf die Bodenkohlenstoffbilanz und damit auf die Produktivität der Wälder“, erläutert Projektleiter Heribert Insam vom Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck.

Mikrobielle Gemeinschaften untersuchen

Dass Wälder eine wichtige Rolle in der Speicherung von Kohlenstoff spielen, also eine eminent wichtige Position im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel einnehmen, ist Allgemeinwissen. Dabei speichern nicht nur die Bäume Kohlenstoff, auch der Waldboden speichert ihn. Dennoch sind viele Funktionsweisen des Kohlenstoff-Kreislaufs nach wie vor weitgehend unbekannt. „Uns geht es darum, das System zu verstehen“, erklärt Insam. Das ist wichtig, der Grund liegt auf der Hand: „Wälder zählen zu den globalen Pools von Kohlenstoff, der entweder im Boden oder in der Biomasse gebunden sein kann oder eben in der Atmosphäre zu finden ist. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie beeinflusst das sich ändernde Klima den Abbau?“, führt der Mikrobiologe weiter aus.

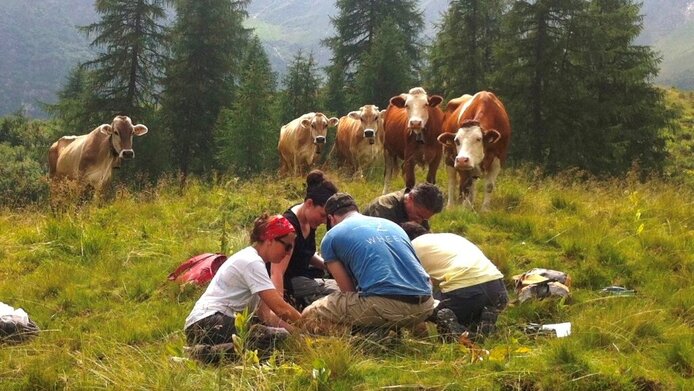

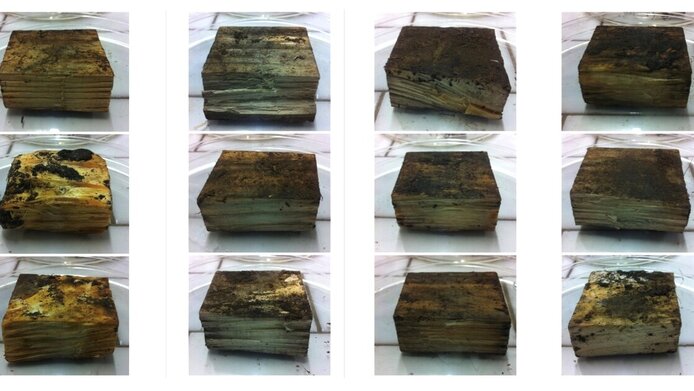

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben die Innsbrucker im Rahmen des internationalen DecAlp-Projekts gemeinsam mit Geologen, Dendrochronologen (Holzalterbestimmung) und Modellierern im Val di Rabbi gearbeitet. Dort, im italienischen Trentino, auf zehn Forschungsflächen zwischen 1.200 und 2.400 Metern Seehöhe und sowohl nord- wie südexponierten Hängen, wurden entlang ausgewählter Klimasequenzen Struktur und Funktion mikrobieller Gemeinschaften untersucht. Insam und seine Gruppe, bestehend aus Judith Ascher-Jenull, María Gómez-Brandón und Tommaso Bardelli, setzen dabei neueste Techniken und Technologien ein. „Totholzforschung ist seit Jahrzehnten Thema. Was passiert im Holz? Was passiert unter dem Holz? Aber erst durch molekulare Methoden zur Erfassung der Mikrobiota können wir jetzt Vorgänge bakterieller Art charakterisieren“, so Insam.

Die Temperatur als treibender Faktor

„Die Annahme war“, führt Ascher-Jenull weiter aus, „dass Pilze beim Abbau von Holz a priori einen Vorteil haben. Wir konnten nun nachweisen, dass stickstofffixierende Bakterien im Totholz aktiv sind und den Pilzen Stickstoff zuführen.“ Eine Verbindung, die auf den Abbau des Holzes und die Speicherung von Kohlenstoff unmittelbar einwirkt. Es sind die Bakterien, die die Pilze gleichsam zu Spitzenleistungen antreiben. „Wir konnten auch feststellen“, führt Insam fort, „dass der Abbau auf nordexponierten Hängen schneller vor sich geht als bei südexponierten.“ Ein durchaus überraschendes Ergebnis, das die Bedeutung der Feuchtigkeit über die der Temperatur hervorhebt. Und was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Klimawandel? Führen höhere Temperaturen mit der verbundenen schlechteren Wasserverfügbarkeit per se zu einem langsameren Abbau, zu weniger Kohlenstoffspeicherung im Boden? „Unsere Studie ist ein Puzzlestein von vielen“, schränkt Insam ein. Die Versuchsanordnung wird nun auch im Apennin angewandt, mit anderen Bäumen, Buchen statt Lärchen, in einem anderen Klima. Schlüsse globalerer Natur wird erst eine Metastudie erlauben, in welche die Ergebnisse aus dem Val di Rabbi, aus dem Apennin, aus anderen Forschungsprojekten einfließen werden. Fürs Erste bleibt die Erkenntnis, dass Totholz im Wald nicht alleine für das Wohlergehen von Insekten essenziell ist, sondern wohl eine weitaus prägnantere Rolle beim Aufbau von Waldböden und ihrer Funktion als Speicher für Kohlenstoff spielt.

Zur Person Heribert Insam war an der Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig sowie an der University of Calgary tätig bis er 1993 an das Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck wechselte, das er seit 2011 leitet. Als Projektleiter betreute er zwischen 2012 und 2016 im Rahmen der internationalen Kooperation DecAlp das Projekt „Klimagesteuerte Abbaudynamik von Totholz auf alpinen Böden“.

Publikationen