Am anderen Ende der Pipeline – Fernpendeln als Normalität

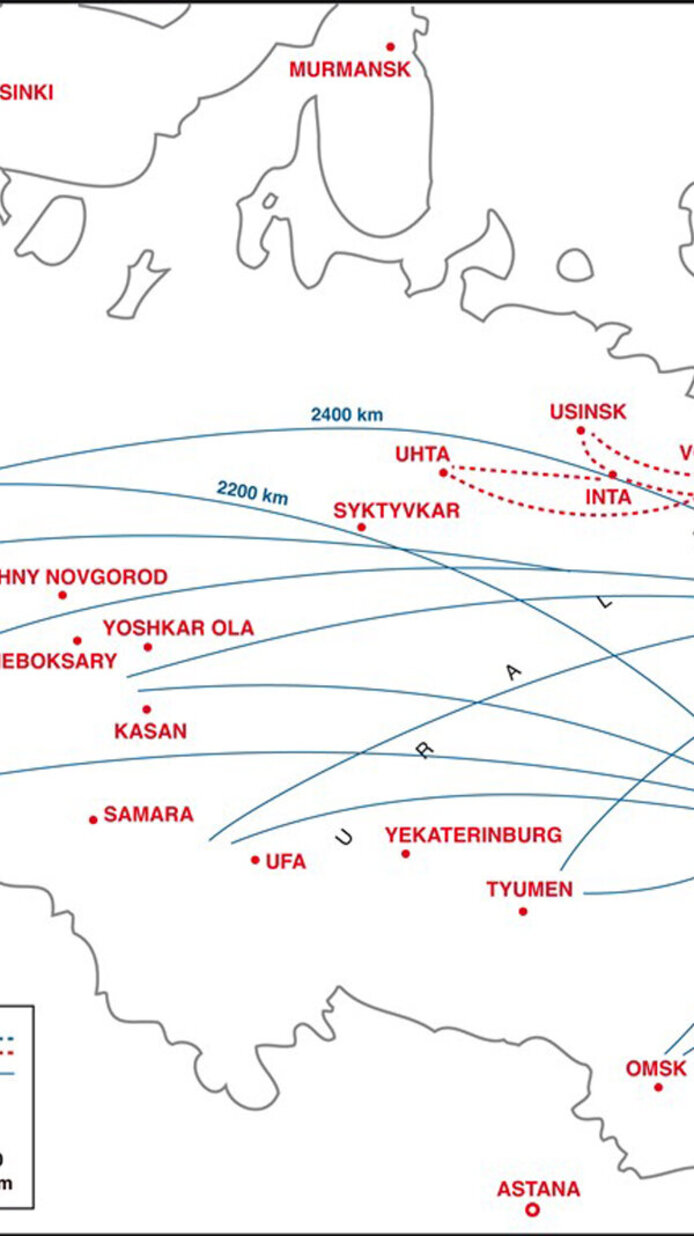

Die Abbaugebiete von Erdöl und Erdgas verlagern sich zusehends weiter in den arktischen Norden. Je nach Berechnungsmethode liegen heute etwa 20 Prozent der weltweiten Erdgas- und Erdölreserven und immense Lagerstätten anderer Mineralien unter den Weiten der Arktis. Das hat zur Folge, dass immer mehr Beschäftigte in der Petroleumindustrie sehr lange Wege auf sich nehmen, um unter extremen Bedingungen, wie sie etwa im Norden Westsibiriens herrschen, auf den abgelegenen Förderstätten zu arbeiten. Von Moskau nach Novy Urengoy im hohen Norden Russlands sind es rund 2.500 Kilometer. Die so genannte russische Hauptstadt des Erdgases liegt unweit des nördlichen Polarkreises. Genau von dort kommt das russische Erdgas für Europa. Immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter aus südlichen Regionen erwirtschaften ihr Einkommen „auf Schicht“. Insgesamt sind in Russland rund eine Million Menschen im Abbau von Erdöl und Erdgas beschäftigt. Davon sind mehrere Hunderttausend mobile Beschäftigte. Auch die Zahl der Frauen in der Rohstoffindustrie steigt. Sie arbeiten vor Ort als Ingenieurinnen und in den Dienstleistungsbereichen.

Wanderbewegungen und ihre Auswirkungen

Das Team aus den Anthropologinnen Gertrude Saxinger und Elisabeth Öfner sowie der Geographin Elena Nuykina, unter der Leitung von Migrationsforscher Heinz Faßmann, näherte sich in einem fünfjährigen FWF-Projekt an drei Forschungsorten den komplexen Verflechtungen dieser spezifischen Personalbereitstellungsmethode, die vom Individuum bis auf die Ebene von Regional- und Stadtentwicklung reichen. Es geht um Strategien, die Menschen zur Bewerkstelligung eines solchen multilokalen und mobilen Lebens entwickeln, und wie sie von der Industrie als Humanressourcen in den nordwestsibirischen Peripherien systematisch arrangiert werden. Am Beispiel der zentralrussischen Republik Baschkortostan gingen die österreichischen Forscherinnen und Forscher der Frage nach, welche Auswirkungen solche Wanderbewegungen auf die sozio-ökonomisch eher schwachen Herkunftsregionen der Erdöl- und Erdgasarbeiterinnen und -arbeiter haben. Anhand der nach dem Zerfall der Sowjetunion darniederliegende Kohlebergbaustadt Workuta, wurde gezeigt, wie eine urbane Gemeinschaft als arktischer Verkehrsknotenpunkt und als Verteilerstadt von Fernpendlerinnen und Fernpendlern für die noch weiter nördlich gelegenen neuen Abbaugebiete neuen Aufschwung nehmen will. Dabei liefert das Team in zahlreichen Publikationen auf Englisch, Deutsch und Russisch wertvolle Einsichten in die politischen und ökonomischen Dynamiken des heutigen Russland.

Mobiles Leben als Normalität

Die Sozialanthropologin Gertrude Saxinger von der Universität Wien hat in dem interdisziplinären Projekt des Wissenschaftsfonds den Fokus auf die Themen Arbeitsmobilität und Fernpendeln gelegt und dabei noch kaum berücksichtigte Sichtweisen der Beschäftigen, aber auch der Unternehmen und Verwaltung eingeholt. Auf zahlreichen Zugreisen zwischen Moskau und Novy Urengoy hat die Wissenschafterin in den vergangenen Jahren mehr als 25.000 Kilometer gemeinsam mit den Pendlerinnen und Pendlern zurückgelegt. Ihr Interesse galt dabei der Frage, wie mobiles Leben unter extremen Bedingungen funktioniert; wie die Arbeitskräfte selbst ihr Leben zwischen zwei oder mehreren Welten wahrnehmen und sich darin zurechtfinden. Fernpendeln nimmt international rapide zu, da es billiger ist, Menschen zum Arbeitsort hin- und wieder wegzubringen, als Siedlungen in neuen Abbaugebieten zu bauen. „Die Fernpendler haben mir vermittelt, dass die Reisen durchaus anstrengend sind, sie aber dennoch zur Normalität und zur Gewohnheit werden“, erzählt Gertrude Saxinger aus ihrer Feldforschung. Im öffentlichen Diskurs, aber auch medial und in der Wissenschaft werde Fernpendeln vielfach als eine nur schwer erträgliche und sozial problematische Form des Erwerbslebens dargestellt, erklärt Saxinger. Die Wissenschafterin hat diese Zuschreibungen der auch als „Schattenbevölkerung“ bezeichnete Gruppe hinterfragt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass sich das Leben von Fernpendlerinnen und Fernpendlern nicht zwangsläufig negativ auf ihr soziales Leben und Umfeld auswirkt. „Die Scheidungsraten liegen im nationalen Durschnitt“, nennt Saxinger ein Beispiel. Vielmehr habe sich gezeigt, dass die Menschen auch unter schwierigen Bedingungen Normalität in ihrem mobilen Leben herstellen können.

Leben in verschiedenen Welten

Mehr als die Mobilität an sich stellt sich das Thema Multilokalität als problematisch für die Arbeitskräfte heraus. Sich sinnstiftende Aktivitäten und soziale Umfelder sowohl zu Hause als auch auf Schicht zu schaffen, bedarf einer starken Reflexion und der bewussten Entscheidung für diese Lebensform. Was wiederum die Persönlichkeit prägt. „Nicht so sehr die harten Männer, als die die Fernpendelnden gerne dargestellt werden, bleiben dabei, sondern Männer und Frauen, die Mobilität als Teil ihres Erwerbslebens sehen, ohne mit den Umständen zu hadern. Für manche ist es sicherlich Abenteuer, aber für die Mehrheit ist es das Gefühl, im Leben etwas zu erreichen und sozial fortzukommen“, beschreibt Saxinger den flexiblen Umgang vieler Angestellter mit den herausfordernden Bedingungen.

Arbeitsbedingungen und Personalpolitik

Die Zufriedenheit mit dem Leben auf Achse hängt auch maßgeblich von den Arbeitsbedingungen ab. Diese sind bei den großen Firmen wie Gazprom oder Rosneft durch Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen geregelt und die Zufriedenheit der Beschäftigten ist groß, wie die Untersuchungen zeigen. Der Bereich des Anlagen- und Infrastrukturbaus ist jedoch oft an Generalunternehmer und weit verzweigte Subunternehmen ausgelagert, wo gesetzliche Vorschriften oft nur unzulänglich eingehalten werden und Korruption vorkommt. „Russische Forschungen in diesem Bereich sind zwar rar, aber werden durchaus von dortigen KollegInnen durchgeführt, beispielsweise mit Finanzierung durch die Gewerkschaft.“, so Saxinger.

Internationale Forschungsnetzwerke

2013 organisierte das Projektteam eine Konferenz zum Thema, in der der wissenschaftliche Austausch von Forscherinnen und Forschern aus Russland, Nordamerika, Skandinavien und Australien im Mittelpunkt stand. Fernpendeln ist kein russisches Einzelphänomen, sondern findet in sämtlichen Regionen der Welt statt. „Daher sind internationale wissenschaftliche Netzwerke zentral, in die wir durch dieses Projekt nun eingebunden sind. Aber auch Kooperationen mit Firmen, wenn es um die Weiterentwicklung des Fernpendelns als ein System der Arbeitskräftebereitstellung geht, sind von Bedeutung“, betont Saxinger. Das interdisziplinäre FWF-Projekt „Lives on the Move“ wurde unter der Leitung von Professor Heinz Faßmann am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien und am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von 2010 bis 2015 durchgeführt.

Zur Person Gertrude Saxinger arbeitet am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien mit dem Fokus auf die Rohstoffindustrie insbesondere in der Arktis. Mobilität, Multilokalität sowie urbane und regionale Dynamiken von Gemeinden in Rohstoffgebieten im globalen Kontext sind dabei zentrale Themen. Ihre Untersuchungen führen sie nach Sibirien, Kanada und Skandinavien. Sie ist Gründungsmitglied des Austrian Polar Research Institute (APRI) und seit 2015 assoziiertes Fakultätsmitglied des Yukon College in Whitehores, Kanada. Im Herbst erscheint ihr Buch zum FWF-Projekt unter dem Titel „Unterwegs – Mobiles Leben in der Erdgas- und Erdölindustrie in Russlands Arktis“ im Böhlau Verlag.