Sprachenstreit im Trommelfeuer

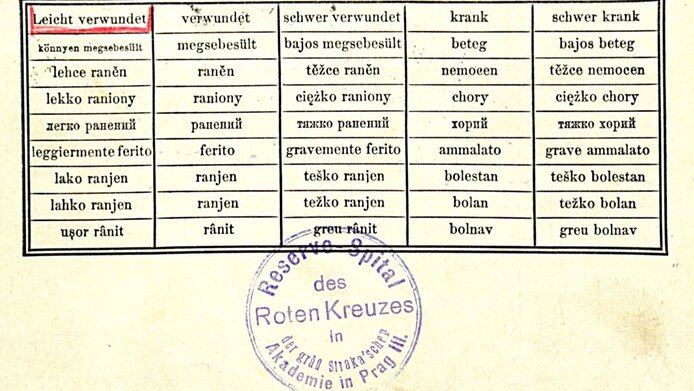

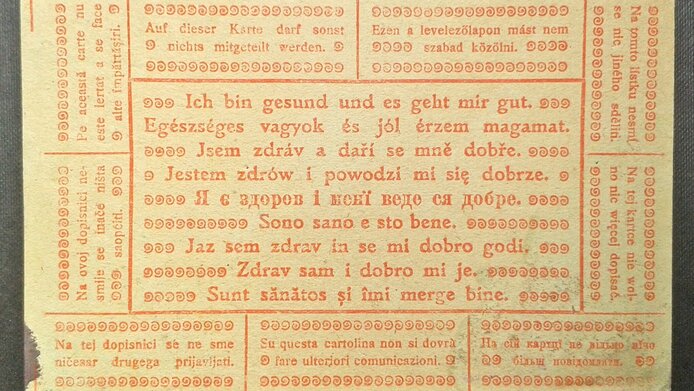

Wer Deutsch spricht, steht loyal zu Österreich. Das klingt vertraut. Und ist doch alt. Mehr als 100 Jahre alt, um genau zu sein. „Mit dem Beginn des Krieges 1914 werden Sprachen und ihre Sprecher in loyal und illoyal eingeteilt“, schildert Tamara Scheer. Die Wiener Historikerin untersuchte im Rahmen des vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projektes „Mehrsprachigkeit in der k.u.k. Armee und Zivilgesellschaft“, den Umgang mit der Sprachvielfalt in der alten Armee ab 1868. Mit dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn wird in der gemeinsamen Armee auch der vielfältigen Sprachenwelt der Monarchie Rechnung getragen. Zwar ist die Kommandosprache Deutsch, so wie auch die Dienstsprache, die Regimentssprachen indes orientieren sich an den jeweiligen Landessprachen. „Elf Sprachen sind es, die in Verwendung sind“, schildert Scheer im Gespräch mit scilog. Eine zwölfte kommt später hinzu. „Was damit bezweckt wurde, war, dass man den Soldaten die Möglichkeit geben wollte, sich in ihrer Sprache auszudrücken und während ihrer dreijährigen Dienstzeit keine andere oktroyiert zu bekommen“, erläutert Scheer.

Gut gemeint

Und: Es stand auch die Erwartung dahinter, dass dieses Entgegenkommen ein höheres Maß an Loyalität der Soldaten gegenüber Kaiser und König fördert. „In Friedenszeiten funktionierte das ganz gut“, sagt die Historikerin. Wenngleich es Rivalitäten gab, die eben über die Regimentssprachen ausgetragen wurden. Spricht ein Regiment in Galizien nun Polnisch oder Ruthenisch? Das könne sich von Jahr zu Jahr ändern, stellt die Historikerin fest. Denn Jahr für Jahr wurden die Sprachen erhoben. Und je nachdem, ob ein national gesinnter Pole oder ein national gesinnter Ruthene die Erhebung durchführt, kann sich das Ergebnis Jahr für Jahr anders ausnehmen. „Da wurden dann die Juden, die Jiddisch sprachen – welches nicht als Regimentssprache vorgesehen war – den Polen oder den Ruthenen zugerechnet.“

Nicht ideal

Das System stieß in einem Reich, in dem weite Gebiete zwei-, wenn nicht überhaupt mehrsprachig waren, bald an seine Grenzen (in der Vojvodina wurde neben Ungarisch auch Kroatisch, Serbisch und Deutsch gesprochen). Mehr noch, es förderte entgegen seiner Intention das Denken in nationalen Kategorien. Scheer: „Wer in Mähren, einem weitgehend zweisprachigen Raum, lebte und angab, von beiden Sprachen öfters Tschechisch zu sprechen, der kam in ein tschechisches Regiment.“ Und wurde somit gleichsam zum Tschechen gemacht. Während sein Freund, sein Bruder in ein deutsches Regiment kam und zum Deutschen gemacht wurde. „Das interessante ist“, berichtet Scheer, „dass die Unzulänglichkeiten des Systems wohl erkannt, aber nie behandelt wurden.“ Niemand wollte daran rühren. Schon gar nicht der Kaiser, der sämtliche Entscheidungen an die Peripherie seines Beamtenapparates delegierte, an die 15 Korpskommandos –, um nicht angreifbar zu sein. Dadurch wurden sprachliche Unstimmigkeiten immer wieder von Fall zu Fall entschieden. Wodurch die Regeln immer wieder flexibel ausgestaltet wurden, was wiederum zur Resilienz des Konstrukts beitrug.

Misstrauen an der Front

Die große Belastungsprobe kam indes während des Krieges 1914-1918. Hier, berichtet Scheer, mischten sich die Sprachen auf den Schlachtfeldern Galiziens, Serbiens, Italiens und wo die K.-u.-k.-Armee sonst noch kämpfte. Hier fanden sich die Soldaten des Kaisers und Königs in einem Sprach-Babylon wieder. – Im gegenseitigen Un- und Missverständnis, dem tschechische, slowenische und kroatische Soldaten durch die Entwicklung eines „Armee-Slawisch“ entgegenwirkten, welches auch viele Deutsche, Ungarn, Italiener und Rumänen beherrschten.

Fataler aber, so die Historikerin, die sich in dem FWF-Projekt durch Archive, Korrespondenzen und Tagebücher aller Sprachen und Regionen der alten Monarchie arbeitete, sei das Misstrauen gewesen, welches während des 1. Weltkrieges um sich griff. „Die deutsch sprechenden Österreicher unterstellten den Tschechen nicht treu zum Kaiser zu stehen“, erzählt Scheer. Schlimmer noch. Die Ruthenen wurden von den Polen verdächtigt und beschuldigt, Spione des Zaren zu sein. Und die Deutschsprachigen nahmen diesen Verdacht auf. Die Folge waren massive Verbrechen und Gräueltaten der Armee an der eigenen Zivilbevölkerung in Galizien. Es blieben nicht die einzigen. Und je länger der Krieg andauerte, desto offener wurden Vorbehalte gegenüber anderen Sprachen demonstriert. „Da gab es Akte der Missachtung, die in Friedenszeiten massiv geahndet worden wären“, sagt Scheer. Im Kriegsgetöse jedoch nicht mehr verfolgt wurden. „Dabei hatte dieses System dazu geführt, dass man national gesinnter Tscheche und kaisertreu und loyal zur Armee sein konnte“, stellt Tamara Scheer fest. Durchaus im Sinne seiner Schöpfer. „Es gibt eben verschiedene Kategorien der Loyalität. Die Sprache allein ist kein ausreichendes Kriterium.“

Zur Person Tamara Scheer lehrt seit 2009 an der Universität Wien, seit 2012 war sie am Ludwig Boltzmann Institut für Historische Sozialwissenschaft finanziert durch ein Hertha-Firnberg-Stipendium des FWF tätig, und forscht seit Oktober 2017 mit einem Elise-Richter-Stipendium des FWF am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Darüber hinaus war die Historikerin als Gastwissenschafterin an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, an der European University in Florenz und am Trinity College Dublin tätig.

Publikationen und Beiträge

Konstruktionen von ethnischer Zugehörigkeit und Loyalität in der k.u.k. Armee der Habsburgermonarchie (1868-1914), in: Alexandra Millner, Katalin Teller (Hrsg.), Gemengelagen. Transdifferenz, Migration und Alterität in den Literaturen und Kulturen Österreich-Ungarns, transcript Verlag (Bielefeld) in der Reihe „lettre“ 2017

Die k.u.k. Regimentssprachen: Eine Institutionalisierung der Sprachenvielfalt in der Habsburgermonarchie (1867/8-1914) in: Niedhammer, Martina/ Nekula, Marek et al. (Hg.), Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Institutionalisierung und Alltagspraxis. Göttingen 2014, 75-92

Habsburg Languages at War: „The linguistic confusion at the tower of Babel couldn´t have been worse“, in: Languages and the First World War (Volume 1: Languages and the First World War: Communicating in a Transnational War), ed. by Christophe Declercq & Julian Walker, Palgrave: Basingstoke 2016, 62-78

Mehr Informationen