Das Uhrwerk Wiener Hof

Am Wiener Hof des 18. Jahrhunderts arbeiteten mehr als 2.000 Personen – vom Obersthofmeister, dem Chef der gesamten Hofverwaltung, über die Kämmerer und Stallmeister bis zu den Knechten und Wäscherinnen. Dementsprechend vielfältig und anspruchsvoll waren auch die Aufgaben des Personals, das das politische, öffentliche und private höfische Leben zu verwalten hatte. „Das waren grundverschiedene Jobs, die die Angestellten in den Griff kriegen mussten“, erklärt Martin Scheutz von der Universität Wien. Unter der Leitung des Historikers haben Irene Kubiska-Scharl und Michael Pölzl das Hofpersonal erstmals in ihrer gesamten sozialen Bandbreite systematisch untersucht. Mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF erfassten die Forscherinnen und Forscher insgesamt 6.229 Personen in 1.085 Ämtern (von A wie Abwaschjunge bis Z wie Zwergin) in einer Datenbank. Fast lückenlos ist damit nun das Personal des Wiener Hofes von 1711 bis 1806 zugänglich inklusive der Karriereschritte der einzelnen Angestellten. „Auf diese Weise lassen sich größere strukturelle Veränderungen in der höfischen Organisation erkennen“, so Scheutz im Gespräch mit scilog. Organisatorische Änderungen machten sich, laut dem Experten, etwa in der zunehmenden Institutionalisierung von ursprünglich nur als temporär und unbezahlt konzipierten Ämtern bemerkbar oder in der Verschiebung von Bereichen innerhalb des Hofstaates. Die Hofverwaltung war übrigens fast ein reiner Männerbetrieb. Der Frauenanteil lag bei gerade einmal einem Prozent.

Karrieremechanismen

Wer einen Job bei Hof anstrebte, bewarb sich – ganz nach heutigem Stil – schriftlich beim „Büroleiter“ mit Angaben zu Herkunft und Qualifikation. Diese „Bittschriften“ wurden in den Hofparteienprotokollen gesammelt, die auch Daten zu Besoldung, Nachbesetzung oder Pensionierung enthielten und damit das zentrale „Gedächtnis“ der Hoforganisation darstellten. Kriterien für eine Karriere am Hof waren sowohl die Familienangehörigkeit als auch fachliche Kompetenzen. Dass familiäre Netzwerke nicht nur vom Adel, sondern auch von den mittleren und niederen Rängen der höfischen Funktionsträger zum Wohl und Fortkommen der eigenen Familie eingesetzt wurden, legt die Aufarbeitung des Wiener Forscherteams dabei deutlich offen. Neben den Hofparteienprotokollen dienten dem Projektteam die Hofkalender als wichtige Quelle. Diese Druckwerke erschienen seit dem frühen 18. Jahrhundert mit Ausnahmen einmal jährlich und enthielten ein Verzeichnis des Hofpersonals. Jeder, der mit dem Hof zu tun hatte, kaufte sich diese „Infobroschüre“. Wer bereits im Dienste des Herrschers war, konnte durch Anciennität, das heißt aufgrund seines Dienstalters, seiner Erfahrung und Treue aufsteigen, wie das Beispiel des Johann Christian Schillinger zeigt: 1712 beginnt er seine Laufbahn bei Hof als „Spanischer Hofstall Schmied“, rückt 1746 zum „Klepperschmied“ und 1753 zum Wagenschmied auf. „Der Vorteil einer Anstellung bei Hof war, dass Berufsperspektiven gegeben waren und nachvollzogen werden konnten“, erläutert Martin Scheutz. Den Hofbediensteten der mittleren Positionen mussten darüber hinaus Wohnungen in der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Und am Wiener Hof wird unter Joseph II das Pensionssystem eingeführt. – Unter anderem auch deshalb, weil der Hof in Zeiten der Aufklärung immer stärker unter Reformdruck gerät. Durch das Pensionssystem kann der Hof lang gedientes Personal von der Gehaltsliste nehmen.

Ringen um Reformen

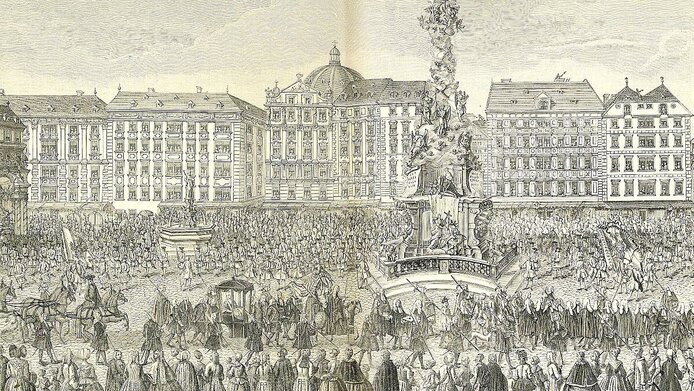

Erste Reformprozesse leitete Maria Theresia ein, welche nach der Thronbesteigung Josephs II ab 1765 rigoros fortgeführt und verstärkt wurden. Repräsentative Bereiche wie Musik, Theater und Jagd wurden nun zugunsten der Versorgung, Verwaltung und Sicherheit reduziert. „Joseph II war sicherlich kein angenehmer Chef“, sagt Martin Scheutz. „Er versuchte den Hof kleinzusparen, was mit großen Konflikten verbunden war.“ Nach seiner Herrschaft ist der Hof dementsprechend auch wieder gewachsen. Denn um sicherzustellen, dass jederzeit und alles funktioniert, braucht es eingespielte Teams und viel Know-how. Um etwa öffentliche Auftritte mit mehreren Tausend Personen zu organisieren, bedurfte es monatelanger Vorbereitungszeit. „So etwas hat wie am Schnürchen funktioniert“, erläutert der Historiker, den das hohe Maß an Professionalität überraschte –, wozu auch zählt, dass vieles verschriftlicht wurde. Vom Wein bis zum Wagen und zu Krisensituationen – am Wiener Hof war jeder Ablauf gesichert, wie auch das Beispiel der Flucht des Hofes anlässlich der Koalitionskriege gegen Napoleon deutlich macht: Die Notfallpläne sahen exakte Reiserouten, Ladepläne und eine aufwendige Kutschenorganisation vor. „Das hat nichts mit einer barocken Betulichkeit zu tun, sondern zeugt von hartem Management, das eine straffe Organisation und Mitarbeiterführung einschloss“, betont Projektleiter Martin Scheutz. Die Ergebnisse und Daten dieser umfassenden Archivarbeit sind wertvolle Grundlagen für weiterführende, vor allem organisations- und sozialgeschichtlich ausgerichtete Forschungen.

Zur Person Martin Scheutz ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Wien und Mitglied des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Stadtgeschichte, Erforschung von Selbstzeugnissen sowie Alltag und Kriminalität. Das FWF-Projekt „Personal und Organisation des Wiener Hofes 1715-1806“ wurde Ende 2016 abgeschlossen.

Publikationen

Irene Kubiska-Scharl, Michael Pölzl: Die Karrieren des Wiener Hofpersonals 1711-1765. Eine Darstellung anhand der Hofkalender und Hofparteienprotokolle, Reihe: Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, Bd. 58, Studienverlag 2013

Irene Kubiska-Scharl, Michael Pölzl: Das Ringen um Reformen. Der Wiener Hof und sein Personal im Wandel 1766-1792, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 60, Wien 2017 (in Vorbereitung)

Projektwebsite: www.univie.ac.at/hofpersonal