100 Jahre Liebesgeschichte(n)

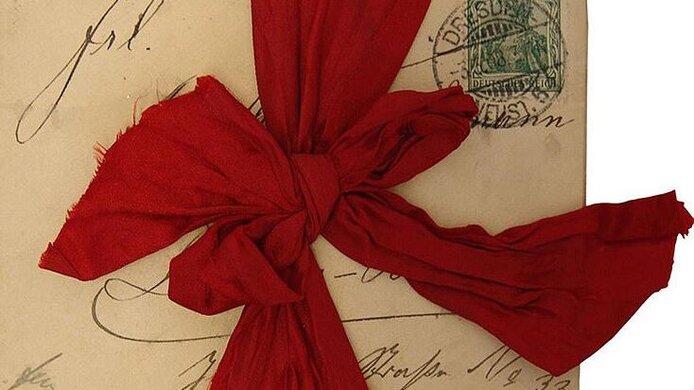

„In Briefen liegt großes Erkenntnispotenzial“, sagt Christa Hämmerle von der Universität Wien. Den Beweis hat die Historikerin in einem mehrjährigen Forschungsprojekt des FWF angetreten, das sie gemeinsam mit Ingrid Bauer von der Universität Salzburg geleitet hat. Die beiden Historikerinnen haben mit ihrem Team Liebesbriefe über den Zeitraum von 1870 bis in die 1970er Jahre analysiert und dabei eine Bandbreite an kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Themen aufgearbeitet.

Zwischen Normen und Idealen

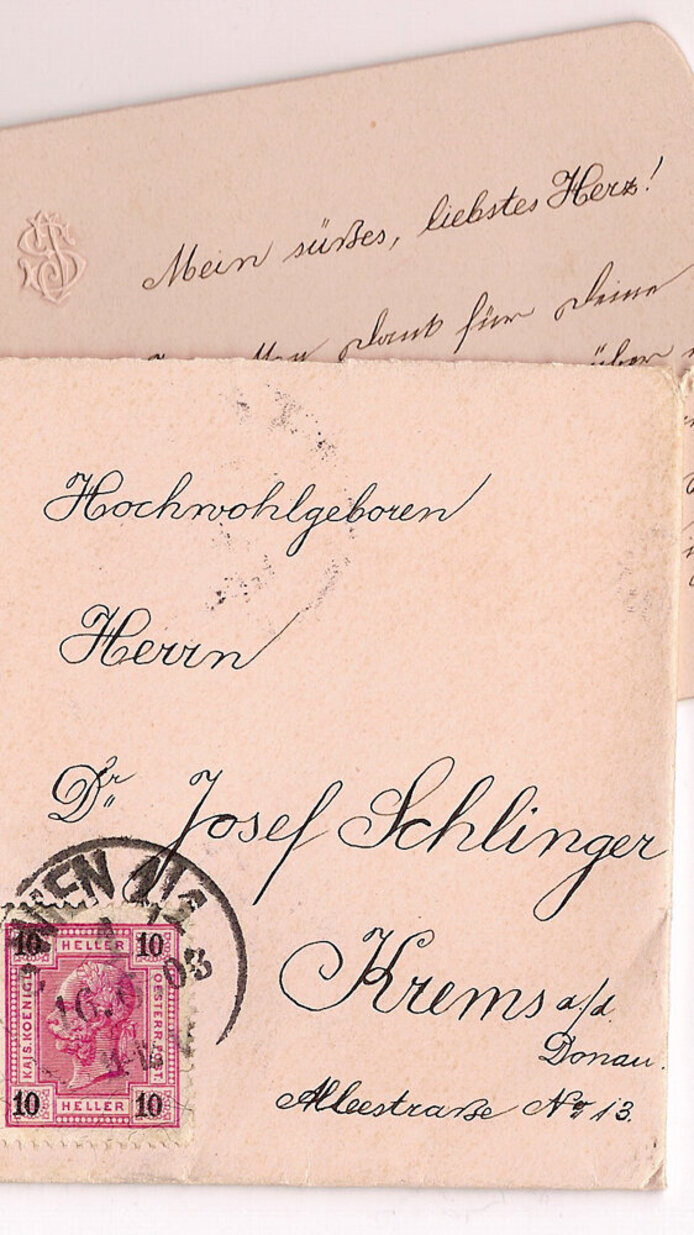

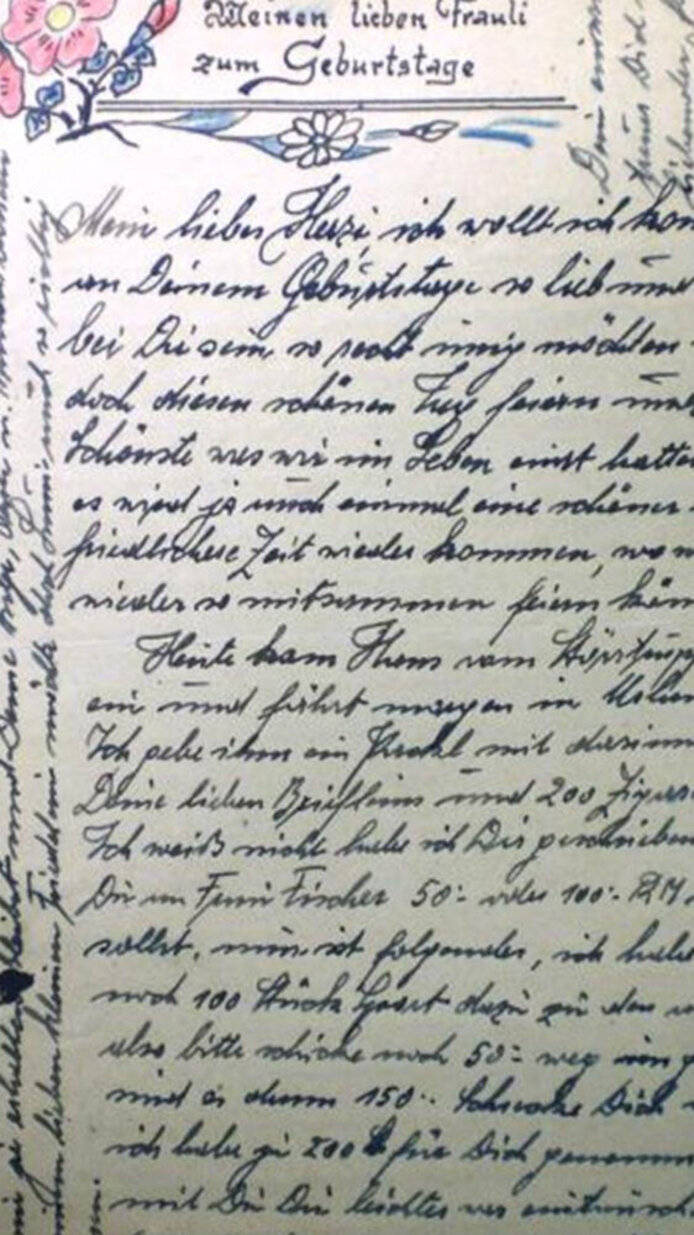

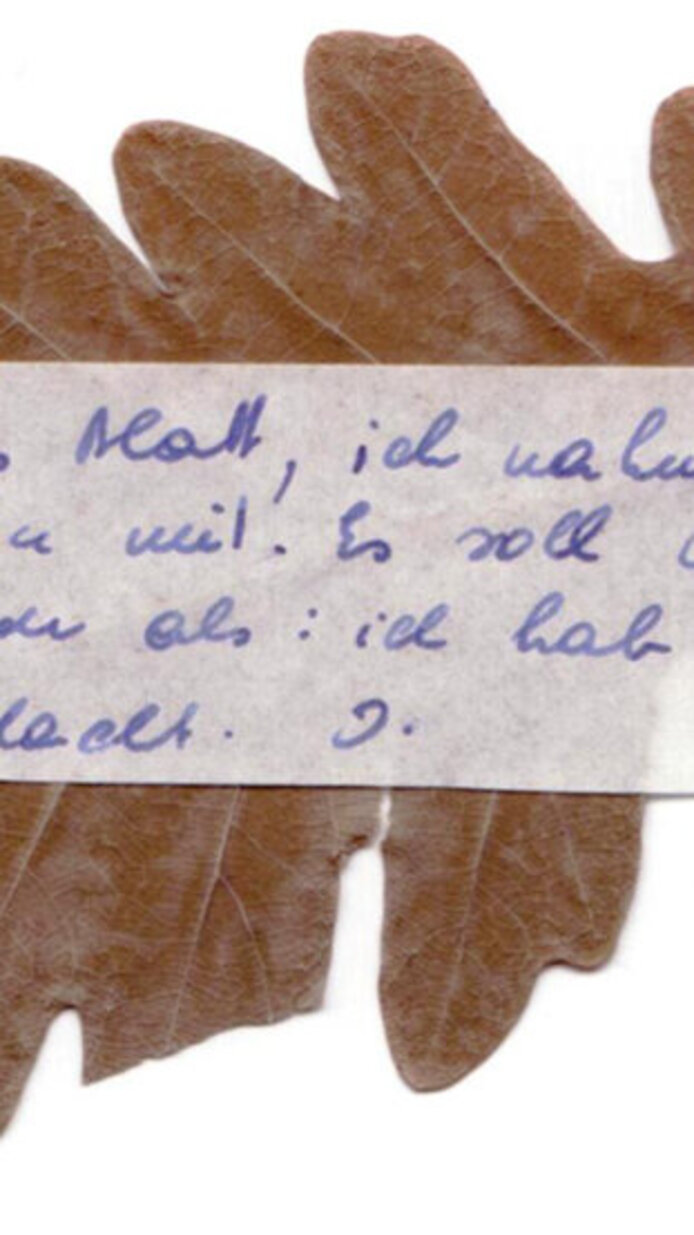

Auf der Basis von Quellen, die großteils durch die an der Universität Wien angesiedelte „Sammlung Frauennachlässe“ zugänglich wurden, erstellten die Forscherinnen eine Geschichte der Gefühle, der Geschlechterbeziehungen und des privaten Schreibens. „Der eheeinleitende Brautbrief gilt als Inbegriff des bislang meist eng definierten Liebesbriefes und war bis in die 1960er Jahre weit verbreitet. Briefliche Kommunikation war damit für das Verhandeln von Beziehungsentwürfen von hoher Bedeutung“, erklärt Ingrid Bauer. Konkret wurden in den Korrespondenzen Gefühle, Erwartungen, Wunschbilder oder vorherrschende Konzepte von Liebe und Ehe verhandelt. „Die Schreibenden scheinen durchwegs zu wissen, was als Liebesbrief gilt, gleichzeitig überschreiten sie die Normen und kulturellen Codes“, sagt Christa Hämmerle. Vor diesem Hintergrund führte das Projektteam mehrere Teilstudien im Längs- und Querschnitt durch zu Aspekten wie dem familiären und sozialen Umfeld, zu Sexualität, Eheanbahnung und zur Wirkmacht des Konzepts der romantischen Liebe. Aber auch die wissenschaftlich bis dato kaum bearbeiteten Themen wie Eifersucht, Treue oder das briefliche Verhandeln von Konflikten standen im Fokus dieses Grundlagenforschungsprojekts.

Sexualität und Körper immer präsent

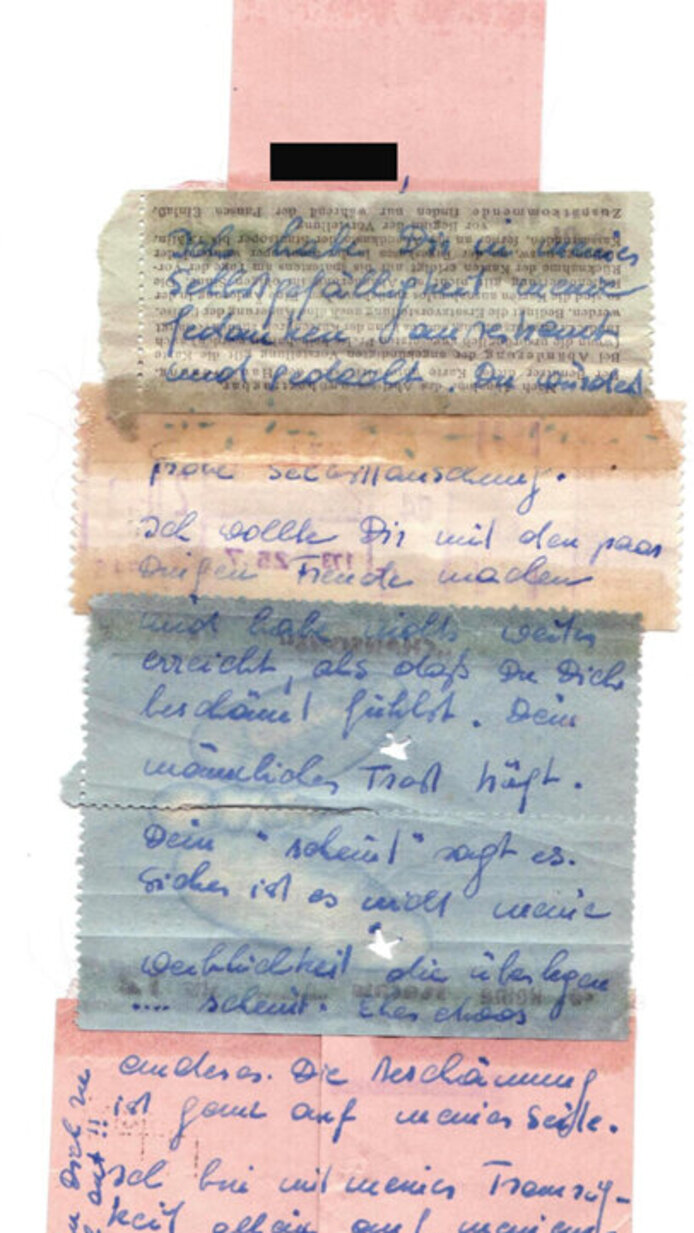

Zu den älteren im FWF-Projekt untersuchten Korrespondenzen zählen Briefe aus der Zeit der bürgerlichen Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Die jüngsten Korrespondenzen entstanden im Kontext der „Sexuellen Revolution“ um 1970. Die Zeugnisse reichen von Feldpostbriefen aus der russischen Gefangenschaft und Trost spendenden Liebesbeteuerungen in einem Konzentrationslager, über Verlobungskorrespondenzen beider Seiten, Briefe über unglückliche Liebe bis zu den schriftlichen Dokumenten einer heimlichen Affäre oder offen diskutierten Dreiecksbeziehungen der 1970er Jahre. „Entgegen der vorherrschenden Meinung, war Sexualität lange vor der Sexuellen Revolution ein Thema“, so Bauer zu einem wesentlichen Untersuchungsergebnis. „Sexuelles hat sich verdeckt eingebracht, in Metaphern und einer großen Breite an sprachlicher Ausdrucksvielfalt.“ Auch die Körperlichkeit war ein Thema, wie der historische Vergleich von mehreren Tausend Briefen aus 70 Korrespondenzbeständen belegt. So berichteten Frauen etwa über ihre Menstruation oder schilderten Krankheiten im Detail.

Politischer Einfluss und Machtverhältnisse

In der Zusammenschau von Briefbeständen aus den beiden Weltkriegen zeigt sich aber auch besonders deutlich, wie sehr politische Realitäten Einfluss auf das Private und auf Konzepte von Liebe hatten. Von den Kriegssystemen propagierte „Gefühlsregime“ prägten die Korrespondenzen. „Das hohe Ausmaß, in dem sich die historischen Verhältnisse in das briefliche Kommunizieren über Liebe und Geschlechterbeziehungen einschrieben, war insgesamt signifikant“, erklärt Hämmerle. Das betraf etwa auch die Jahrhundertwende oder die gesicherten Rahmenbedingungen des Wohlfahrtsstaates, der ab den 1960er Jahren der Kontext war für einen besonders dynamischen Umbau in den gesellschaftlichen Strukturen ebenso wie in den persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit Liebe, Geschlechterrollen und Sexualität.

Eifersucht, Konflikte – eine männliche Perspektive

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Briefdokumente liefert neue Einsichten in kultur- und gesellschaftspolitische Prozesse aus der intimen Sicht der Liebenden – auch aus männergeschichtlicher Perspektive. Diese wird etwa in Verlobungskorrespondenzen der 1860er/1870er Jahre sichtbar, in denen Männer ausführlich die eigenen Gefühle beschreiben – was durchaus den Erwartungen entsprach –, und Liebe zuweilen auch „inszenierten“. Insbesondere aus den beiden Weltkriegen ist eine Fülle an Korrespondenzen (von Männern) erhalten. Hier sind Eifersucht und Treue präsente Themen, die ganz unterschiedlich behandelt werden – vom humorvollen bis zum maßregelnden Umgang. Eine Korrelation zwischen den Kriegen zeigt sich auch beim Thema Liebe und Gewalt, insofern als Liebesbriefe eine Stütze im täglichen Erleben und Verarbeiten von Kampf und Krieg waren. „Im Vergleich aller Briefbestände wird deutlich, dass das hierarchische Ehe- und Liebesmodell ab den 1970er Jahren heftig ins Wanken geriet, was allerdings in ersten Ansätzen und in spezifischen Milieus auch schon in der geschlechtergeschichtlichen Umbruchphase um 1900 und in den 1920er Jahren verortet werden kann“, resümieren die Historikerinnen.

Die Projektleiterinnen Christa Hämmerle beschäftigt sich insbesondere mit Geschlechtergeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und ist Leiterin der Sammlung Frauennachlässe am Institut für Geschichte der Universität Wien. Ingrid Bauer ist Zeit- und Kulturhistorikerin an der Universität Salzburg.

Publikationen zum Thema