Wenn Darm und Gehirn verstimmt sind

Schätzungen zufolge leidet ein Fünftel der Bevölkerung an wiederkehrenden Bauchkrämpfen, Druckgefühl, Verdauungsproblemen oder dem sogenannten Reizdarmsyndrom, wobei man in den meisten Fällen keine Ursache findet. Grazer Forscherinnen und Forscher unter der Leitung von Peter Holzer haben in einem soeben abgeschlossenen Projekt des Wissenschaftsfonds FWF untersucht, wie entzündungsbedingter chronischer Bauchschmerz Gehirnfunktion und das soziale Verhalten beeinflussen. Anhand von Tierversuchen konnten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter deutliche Änderungen im Gehirn nachweisen, die sowohl mit dem (Schmerz)-Gedächtnis als auch den Emotionen zusammenhängen.

Gehirnfunktion und Verhalten

Dabei hat sich das Team um Peter Holzer die zwei Aspekte Schmerzempfindlichkeit und Stress genauer angesehen. Darmentzündungen erhöhen das Schmerzempfinden und haben damit auch Auswirkungen auf das Gehirn, wie die Untersuchungen zeigen. Das wirkt sich wiederum auf das soziale Verhalten der Betroffenen aus, das sich etwa in Rückzug oder Angststörungen äußern kann. „Die Verhaltensänderungen durch Darmentzündung zeigen sich im limbischen System und damit verbundenen Regionen der Gehirnrinde“, erklärt Peter Holzer. Chronischer Bauchschmerz würde oft mit psychiatrischen Erkrankungen einhergehen, so der Experte weiter. Daher sei es besonders wichtig, diese Begleiterkrankungen mit zu untersuchen. Kommt Stress hinzu, so die Vermutung der Forscherinnen und Forscher, könnte das die Schmerzempfindlichkeit erhöhen. Wie sich zeigte, ist das bei leichtem „vorhersehbarem“ Stress nicht der Fall. Die Widerstandsfähigkeit gegen Schmerzreize aus dem Darm wird sogar erhöht, wie der Einfluss der Stresssituation auf die Gehirnfunktion belegt.

Den Zusammenhängen auf der Spur

Dem komplexen Phänomen des chronischen (Bauch-) Schmerzes auf die Spur zu kommen, gleicht nicht selten einer Detektivsuche, die oft vom eigentlichen Auslöser weg zu anderen Körperfunktionen führt. Die Forschung versucht daher zusehends, das Zusammenspiel von Körpersystemen zu verstehen. Im Fall des Bauchschmerzes standen bislang die schmerzempfindlichen Nervenfasern im Magen-Darm-Trakt im Vordergrund der Studien. Immerhin durchlaufen insgesamt fünf Nervensysteme den Verdauungstrakt. „Es wurden hier viele Angriffspunkte gefunden und Medikamente entwickelt. Aber in der klinischen Prüfung an Patienten haben sich diese als wenig oder nicht wirksam erwiesen“, erzählt Holzer. „Die Lehre, die wir daraus ziehen mussten: Chronischer Bauchschmerz kommt nicht nur durch Überempfindlichkeit von Nerven im Magen-Darm-Trakt zustande, sondern es muss noch was anderes sein, das näher am Gehirn liegt.“

Vielzahl an Informationen und Kanälen

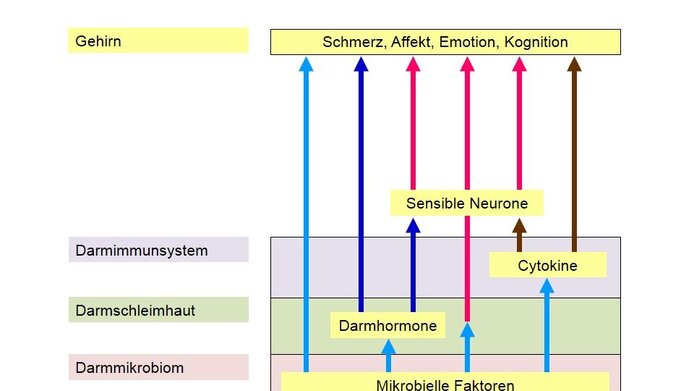

Wie viele Informationen bei Bauchschmerz tatsächlich vom Darm ins Gehirn fließen, wird zusehends klarer. So belegt das aktuelle FWF-Forschungsprojekt außerdem, dass neben den neuronalen auch hormonelle und immunologische Signalwege von Bedeutung sind. Hinzu kommen die neuesten Forschungen zum Darmmikrobiom, dem Ökosystem des Darms mit seiner Vielzahl an Bakterien. „Das Darmmikrobiom hat Auswirkungen auf alle möglichen Körperfunktionen, auch auf das Gehirn und die Schmerzempfindlichkeit und auch auf die Stimmungslage“, sagt Holzer. Im Rahmen des EU-Projekts „MyNewGut“ untersuchen die Forscherinnen und Forscher der Medizinischen Universität Graz, ob auch die Zusammensetzung des Darmmikrobioms die Gehirnfunktion beeinflusst. „Für ein umfassendes Verständnis chronischer Schmerzsyndrome ist es wichtig, alle, nicht nur neuronale Informationswege zwischen der Peripherie und dem Gehirn zu berücksichtigen“, betont Holzer. Eine erfolgreiche Therapie chronischer Schmerzen könne nur durch eine Normalisierung der gestörten Gehirnfunktion erzielt werden, ist der Experte überzeugt.

Zur Person Peter Holzer ist Professor für Experimentelle Neurogastroenterologie an der Medizinischen Universität Graz. Seine Forschungsschwerpunkte sind Darmmotorik, Bauchschmerz und damit zusammenhängende neuropsychiatrische Störungen, die in interdisziplinären und internationalen Forschungsgruppen untersucht werden. Das vom FWF finanzierte Projekt für Grundlagenforschung „Psychopharmakologische Modelle chronischer Bauchschmerzen“ wurde von 2011 bis 2015 durchgeführt.

Publikationen