Muttersein kann man lernen

Daniela Pollak ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Verhaltensbiologie an der Medizinischen Universität Wien. Sie erforscht, wie mütterliche Fürsorge entsteht. „Menschen sind wie alle Säugetiere als Babys darauf angewiesen, dass sich ein Erwachsener um sie kümmert. In der Wissenschaft ging man lange davon aus, dass die hormonelle Umstellung im Körper der Frau notwendig ist, damit bei ihr ein fürsorgliches Verhalten einsetzt“, sagt Pollak. „Aber es gibt sowohl bei Menschen als auch im Tierreich Gegenbeispiele: Adoptiveltern, Ammenmütter oder pflegende Verwandte zum Beispiel.“

In einem vom FWF geförderten Projekt untersucht Pollak diese Ausnahme bei Mäuseweibchen, die nicht trächtig waren und sich um fremde Jungtiere kümmern. Dabei stieß ihr Team auf einen neuen neuronalen Schaltkreis für die Fürsorge. Das Fazit: Muttersein kann man lernen! Sollte sich die Entdeckung auch beim Menschen bestätigen, könnten gezielte Therapien für postpartale Störungen entwickelt werden.

Kontakt fördert die Fürsorge

„Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Fürsorgeverhalten stimuliert werden kann, auch wenn es zunächst physiologisch nicht vorhanden ist“, erklärt Pollak. „Das gelingt zum Beispiel dadurch, dass sich Mütter das Verhalten von anderen Müttern abschauen. Es funktioniert aber auch ohne Vorbilder durch den wiederholten Kontakt mit dem Nachwuchs.“ Obwohl Pollaks Analysen auf dem Verhalten von Mäusen beruhen, seien zumindest grobe Rückschlüsse auf den Menschen plausibel. „Die Hirnregionen, die für das Fortpflanzungs- und Fürsorgeverhalten zuständig sind, wurden im Laufe der Evolution stark konserviert“, sagt Pollak. Daher gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten verschiedener Säugetierarten.

Erfahrung kompensiert den Instinkt

Die hingebungsvolle Fürsorge erkennt man bei Mäuseweibchen zum Beispiel am „pup retrieval“ – dem hektischen Aufheben und Zurückbringen der Jungtiere in das sichere Nest, wenn diese sich außerhalb davon befinden. „Uns interessierte das Verhalten von Weibchen, die zuvor nicht trächtig waren und dann mit fremden Jungen in Kontakt kamen. Wir brachten diese Tiere in einen Käfig mit Jungen, die abseits des Nests platziert wurden, und beobachteten das ‚pup retrieval‘-Verhalten der Weibchen“, beschreibt Pollak den Versuchsaufbau. „Anfangs schienen die Weibchen nicht recht zu wissen, was zu tun war. Doch schon am dritten Tag unterschied sich ihr Verhalten nicht mehr von dem der biologischen Mütter.“

Grund für die steile Lernkurve war eine bis dahin unbekannte Verschaltung der Nervenzellen. Denn der Kontakt der Weibchen mit den Jungen verstärkte im Gehirn der Tiere eine zusätzliche Kommunikationsschleife zwischen dem präfrontalen Kortex (der als Kontrollzentrum gilt) und einem Kerngebiet im Thalamus (einem evolutionär alten Hirnareal). Interessanterweise geschah dies nur bei Mäusen, die erst lernen mussten, Mütter zu sein, und nicht bei den biologischen Müttern. Somit konnten die Forschenden zeigen, dass Erfahrung den fehlenden Instinkt kompensieren kann.

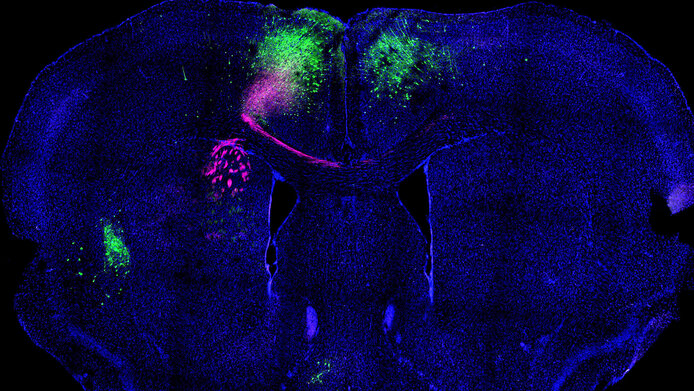

Neuronale Achsen zum Leuchten bringen

Um diese neuronale Verschaltung zu finden, nutzte Pollaks Team „viral tracing“. Das ist eine Methode, bei der Forschende harmlose, fluoreszierende Viren an einem Ende einer neuronalen Leitung einschleusen und sie mithilfe von Licht bis zum anderen Ende verfolgen können. In diesem Fall bildete die Achse einen Feedback-Mechanismus zwischen den genannten Hirnregionen, der die Aktivität bestimmter Nervenzellen für das Fürsorgeverhalten reguliert.