Kann der Placeboeffekt Kindern beim Abnehmen helfen?

Immer mehr Kinder und Jugendliche leben mit Übergewicht oder Adipositas. Seit 1990 erhöhte sich der Anteil der betroffenen 5- bis 19-Jährigen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 8 auf 20 Prozent. „Übergewicht steigert das Risiko für körperliche Erkrankungen sowie psychische Störungen und hat negative Folgen für die sozialen Interaktionen der Kinder“, beschreibt Anne Schienle von der Universität Graz die Herausforderungen, die dieser Trend mit sich bringt.

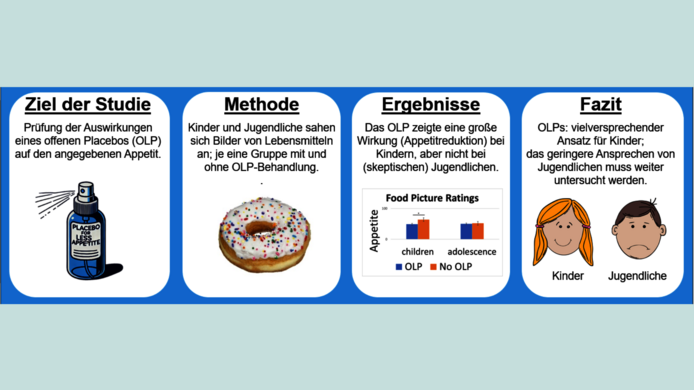

Schienle leitet die Abteilung für Klinische Psychologie und erforscht einen neuen Ansatz, mit dem Kinder ihren Appetit besser regulieren können – sogenannte offene Placebos. Im Gegensatz zu den klassischen verdeckten Placebos weiß man bei der offenen Variante, dass sie keinen Wirkstoff enthält. In Schienles Studien reduzierten offene Placebos den Appetit als Reaktion auf Nahrungsreize aus der Umwelt. Außerdem half die verbesserte Selbstregulation den Kindern, bestimmte sportliche Übungen besser zu bewältigen.

Die Ergebnisse stammen aus dem Projekt „Übergewichtsreduktion via Open-Label-Placebos bei Kindern“, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird. Für ihre Studien musste Schienle nicht nur forschen, sondern auch Überzeugungsarbeit leisten, denn ihr Ansatz löste bei den Eltern gemischte Reaktionen aus.

Die klinische Psychologin Anne Schienle und ihr Team an der Universität Graz untersuchen, wie Kinder und Jugendliche auf Bilder von Lebensmitteln reagieren, wenn sie zuvor ein offenes Placebo in Form eines Mundsprays aus Wasser erhalten haben.

Ständig von Essensreizen umgeben

„Kinder haben einen anderen Zugang zum Essen als Erwachsene. Sie beurteilen häufig nicht, ob etwas gesund oder ungesund ist, sondern essen, wenn sie Lust darauf bekommen“, sagt Schienle. Ein wichtiges psychologisches Konzept ist die food cue reactivity, also die Antwort auf den Anblick, den Geruch oder auch nur den Gedanken an Essen. „Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Ständig werden wir mit Nahrungsreizen konfrontiert, die uns Appetit machen, sei es im Fernsehen, beim Vorbeigehen an einem Schaufenster oder in den sozialen Medien“, erklärt Schienle. Für Kinder ist es in solchen Situationen besonders schwierig, nur so viel zu essen, wie sie wirklich brauchen.

In einem Teil des Forschungsprojekts untersuchte Schienle, wie Kinder und Jugendliche auf Bilder von Lebensmitteln reagieren, wenn sie zuvor ein offenes Placebo – blau gefärbtes Wasser als Mundspray – erhalten haben. Den Teilnehmenden wurde eine Auswahl von Fotos gezeigt, darunter Süßigkeiten und Obst. Anschließend bewerteten die Kinder und Jugendlichen ihren Appetit auf die Lebensmittel. „Im Ergebnis reduzierte das offene Placebo die food cue reactivity bei den Kindern, obwohl sie wussten, dass es sich nur um Wasser handelte“, fasst Schienle zusammen. Die Jugendlichen hingegen zeigten mehr Skepsis gegenüber dem Konzept und der Effekt wurde nicht erreicht. Das weist darauf hin, dass die Wirkung offener Placebos von einer positiven Einstellung der Person abhängt.

Ohne Wirkstoff zur Wirkung

Klassische Placebos werden in medizinischen Studien üblicherweise in der Kontrollgruppe eingesetzt, weil sich ein neuer Wirkstoff gegen ihre gesundheitsfördernden Effekte bewähren muss. „In der klinischen Praxis kann man verdeckte Placebos aber nicht einsetzen, weil sie mit Täuschung arbeiten und das der Idee einer informierten Einwilligung von Patient:innen widerspricht“, sagt Schienle. Dieses Problem ließe sich mit offenen Placebos lösen, denn auch sie tun nichts anderes, als einen Placeboeffekt hervorzurufen.

Warum aber wirken offene Placebos? Ein Erklärungsversuch kommt aus der Embodiment-Theorie, die sich mit der Verkörperung psychischer Prozesse beschäftigt. „Demnach entsteht der Therapieerfolg durch körperliche Rituale, die wir aus der Medizin kennen, zum Beispiel die Einnahme von Medikamenten. Das setzt unbewusste Mechanismen in Gang und regt die Selbstheilungskräfte an“, erklärt Schienle. Einen Nutzen offener Placebos erwartet sie vor allem in Bereichen, die mit Selbstregulation zu tun haben, wie etwa Essen oder Bewegung.

Die Meinungen gehen auseinander

Der Placeboeffekt hat in der Medizin eine lange Tradition, dennoch haben viele Menschen Vorbehalte. Das erschwert laut Schienle den Weg der Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die Klinik. So fand sie kaum Freiwillige für eine der geplanten Studien des Forschungsprojekts, die den Effekt über mehrere Wochen untersuchen sollte. „Das war tatsächlich das erste Mal in meinem Forscherleben, dass ich eine Längsschnittstudie nicht durchführen konnte“, bedauert Schienle.

Um die Situation zu klären, analysierte sie mit ihrem Team in einer Umfrage die Meinungen der Eltern. Es zeigte sich, dass offene Placebos stark polarisieren. Etwa ein Drittel der befragten Eltern lehnte die Mittel strikt ab und hielt sie für nicht plausibel. Ein weiteres Drittel war von der Idee überzeugt und würde ein offenes Placebo bei sich selbst oder den eigenen Kindern ausprobieren. Letzteres galt insbesondere für Eltern, die dem Placeboeffekt eine hohe Glaubwürdigkeit beimaßen.

Mit Psychoedukation die Menschen erreichen

Gerade die Themen Übergewicht und Abnehmen bei Kindern seien für viele Familien besonders sensibel, berichtet Schienle von den Erfahrungen aus dem Projekt. „Wir überlegen derzeit, wie wir mit Schulungsprogrammen und Psychoedukation den negativ eingestellten Pol der Menschen abholen können, und fragen, woher genau ihre Skepsis kommt.“ Außerdem ließe sich in Befragungen frühzeitig herausfinden, ob jemand für offene Placebos empfänglich ist. Damit wäre zumindest einem Teil der Kinder schon geholfen, ist Schienle überzeugt. Auf lange Sicht wird eine echte Trendwende beim Gewicht nur mit vielen kleinen Schritten gelingen.

Zur Person

Anne Schienle ist Leiterin der Abteilung für Klinische Psychologie an der Universität Graz. Zuvor war sie an der Universität Gießen tätig. In ihrer Forschung beschäftigt sich Schienle mit affektiver Neurowissenschaft, insbesondere Ekelverarbeitung und dem Einsatz von Placebos. Das Projekt „Übergewichtsreduktion via Open-Label-Placebos bei Kindern“ wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit rund 145.000 Euro gefördert und läuft bis Herbst 2025.

Publikationen

Schienle A., Polz A., Haslacher K., Osmani F., Kogler W.: Effects of Open-Label Placebos on Visual Food Cue Reactivity in Children and Adolescents, in: Children 2024

Stopper M., Wabnegger A., Schienle A.: Placebo Effects on the Enjoyment of Physical Activity and Performance among Kindergarten Children: A Randomized Controlled Trial, in: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2024

Schienle A., Seibel A.: Would you take an open-label placebo pill or give one to your child? Findings from a cross-sectional survey, in: Psychology Research and Behavior Management 2024