Implantat soll Therapie von Hirntumoren verbessern

„Das ist das erste Mal, dass eine Ionenpumpe als mögliche Methode zur Behandlung von bösartigen Hirntumoren getestet wurde. Wir haben Krebszellen im Labor verwendet, und die Ergebnisse sind äußerst vielversprechend. Es wird aber wahrscheinlich noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir diese neue Technologie in der Behandlung von Hirntumoren einsetzen können“, erläutert der Physiker Daniel Simon vom Labor für organische Elektronik an der Universität Linköping in Schweden.

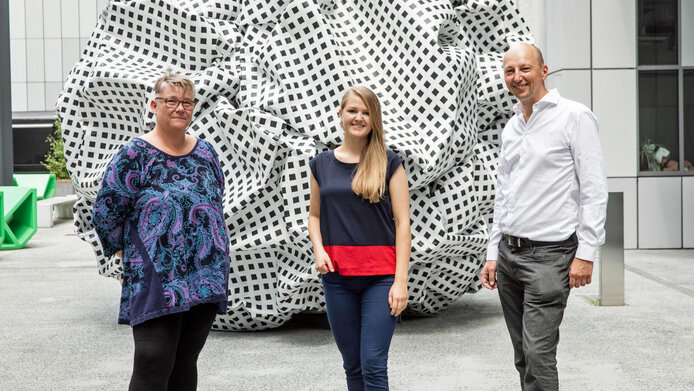

Für ihren neuen Ansatz zur Therapie von Hirntumoren kooperieren interdisziplinäre Forschergruppen aus Österreich und Schweden. An der Medizinischen Universität Graz haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Biophysik und Neurochirurgie ihr Wissen für ihre Experimente geteilt. Dabei wurden Zellen von Glioblastomen verwendet, der häufigsten und aggressivsten Krebsart, die im Gehirn entstehen kann. Wenn ein Hirntumor chirurgisch entfernt wird, bleiben oft kleine Teile des Tumors zurück, die zwischen den Gehirnzellen eingebettet sind. Selbst eine hochpräzise Operation kann diese Zellen nicht entfernen, ohne das umliegende gesunde Hirngewebe zu schädigen. Infolgedessen wird eine Strahlen- und Chemotherapie eingesetzt, um das Wiederauftreten des Tumors zu verzögern.

Ionenpumpe leitet Medikamente gezielt ins Gehirn

In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine große Vielfalt an Chemotherapeutika entwickelt. Diese Medikamente werden meist entweder intravenös oder in Tablettenform verabreicht. Um das Gehirn zu erreichen, müssen sie zunächst über den Blutkreislauf im System verteilt werden und dann die Blut-Hirn-Schranke passieren. Diese Schranke verhindert allerdings, dass unzählige Substanzen, die im Körper im Blut zirkulieren, auch ins Gehirn gelangen. Dies gilt ebenso für viele Chemotherapeutika, weshalb nur wenige Medikamente, die gegen diese Tumoren wirken könnten, schlussendlich auch an ihren Wirkungsort gelangen und dort zum Einsatz kommen.

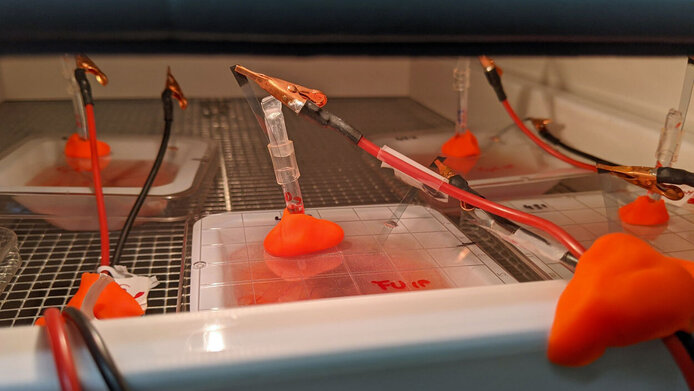

Die Forscherteams der Medizinischen Universität Graz und der Universität Linköping haben nun eine Methode entwickelt, bei der mithilfe einer implantierten Ionenpumpe die Blut-Hirn-Schranke umgangen und Gemcitabin – ein extrem wirksames Chemotherapeutikum – hochpräzise ins Gehirn geleitet werden kann. Gemcitabin wird derzeit zur Behandlung von Krebserkrankungen der Bauchspeicheldrüse, der Blase und der Brust eingesetzt, wo es den Zellteilungsprozess in schnell wachsenden Tumoren unterbindet. Da Gehirnzellen im Allgemeinen keine Zellteilung durchlaufen, wirkt Gemcitabin nur auf die Tumorzellen.

Neue Methode verschont Nervenzellen

„Die Glioblastom-Behandlung, die derzeit in den Kliniken eingesetzt wird, schädigt Krebs- und Nervenzellen in gleichem Maße. Mit der Gemcitabin-Ionenpumpe bekämpfen wir jedoch nur die Krebszellen, gleichzeitig werden Neuronen nicht beschädigt. Außerdem zeigen unsere Experimente an kultivierten Glioblastomzellen, dass mit der Ionenpumpe mehr Krebszellen abgetötet werden als mit der manuellen Behandlung“, sagt Linda Waldherr, Universitätsassistentin an der Medizinischen Universität Graz. Sie hat die soeben im Fachjournal „Advanced Materials Technologies“ publizierte Studie gemeinsam mit den Forschenden der Universität Linköping durchgeführt.

Wenn die Ionenpumpe den Wirkstoff Gemcitabin aus einem Elektrolytreservoir in Zellen oder einen Tumor transportiert, wird nur sehr wenig Strom verwendet, um das positiv geladene Medikament durch den Ionentransportkanal zu „pumpen“. Dieses Verfahren wird als Elektrophorese bezeichnet. Dass die Ionenpumpe nur wenig Strom benötigt, um das Chemotherapeutikum zu befördern, ist ein Vorteil, da dadurch Neuronen nicht aktiviert und somit ungewollte Nervensignale verhindert werden. Der niedrige Strom und die niedrige Spannung bedeuten auch, dass eine mögliche therapeutische Technologie keine großen Stromversorgungen oder Batterien für den Betrieb benötigt.

Nächste Schritte – weitere Tests

Rainer Schindl, Biophysiker an der Medizinischen Universität Graz und Mitautor der Studie, beschreibt weitere Vorteile: „Der Druck im Gehirn ist extrem empfindlich. Wenn man nun eine Ionenpumpe zum Transport des Medikaments verwendet, anstatt eines flüssigkeitsbetriebenen Geräts, wird der Hirndruck nicht beeinflusst. Außerdem wird die Dosierung elektrisch gesteuert, was die Abgabe des Chemotherapeutikums äußerst präzise macht. Der nächste Schritt wird sein, die Ionenpumpe zu nutzen, um verschiedene Chemotherapeutika zu evaluieren, die bisher zu starke Nebenwirkungen hatten oder die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren konnten“, sagt Schindl.

Der Wissenschaftsfonds FWF hat das Forschungsprojekt im Rahmen des 1000-Ideen-Programms mitfinanziert, ebenso wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Knut-und-Alice-Wallenberg-Stiftung sowie die Schwedische Stiftung für Strategische Forschung.

Zu den Personen

Rainer Schindl ist assoziierter Professor für Ionenkanäle und Optobioelektronik am Institut für Biophysik der Medizinischen Universität Graz. Der Wissenschaftler leitet das 1000-Ideen-Projekt „ELPHI: Ein steuerbares Implantat für Chemotherapie im Gehirn“, das 2020 vom Wissenschaftsfonds FWF bewilligt wurde. Sein Forschungsfokus ist Elektrophysiologie und bioelektronische Medizin.

Silke Patz ist Senior Scientist in der Forschungseinheit Experimentelle Neurotraumatologie der Universitätsklinik für Neurochirurgie in Graz. Die Neurobiologin unterstützt das Projekt mit ihrer Expertise in Neurowissenschaften und neurologischen Krebserkrankungen.

Linda Waldherr ist Postdoc-Forscherin am Institut für Biophysik, einem Bereich des „Gottfried Schatz Forschungszentrums“, an der Medizinischen Universität Graz. Die Biochemikerin beschäftigt sich u. a. mit neurologischen Erkrankungen und Systemen zur Wirkstoffabgabe.

Publikation

Linda Waldherr, Maria Seitanidou, Marie Jakešová et al.: Targeted chemotherapy of glioblastoma spheroids with an iontronic pump, in: Advanced Materials Technologies 2021