Ein Protein zeigt höhere Brustkrebs-Sterblichkeit

Brustkrebs ist der häufigste bösartige Tumor bei Frauen weltweit. In Österreich erkranken knapp 5.500 Frauen jährlich an dieser Krebsart und 1.500 sterben trotz Früherkennung daran. Wenn ein Knoten in der Brust aufgespürt wird, ist eine Biopsie der nächste Schritt in der klinischen Praxis. Gegen die bangen Stunden bei den betroffenen Frauen gibt es kein Rezept. Die Gewebeprobe gibt weitere Hinweise für Diagnose und Behandlung. Wenn der Brusttumor bösartig ist, wird gleich der Subtyp mitbestimmt. Je nach Tumor-Subtyp kommen unterschiedliche Behandlungsmethoden infrage. „Mit der Patientin wird nach der Analyse im interdisziplinären Tumor-Board besprochen, welche Therapien zur Verfügung stehen und, wenn gewünscht, die Chance auf Heilung diskutiert“, erklärt Krebsmediziner Thomas Bauernhofer von der Universitätsklinik Graz. Parallel dazu hat der Onkologe, unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF, an der Medizinischen Universität Graz einen Biomarker untersucht, der auf schlechtere Heilungschancen von Brustkrebs-Patientinnen hinweist. In fünfjähriger Forschungsarbeit gelang in enger Abstimmung mit den Instituten für Biophysik und Pathologie im Haus der Nachweis: Ein höherer Gehalt von GIRK1-Protein zeigt eine höhere Rückfallhäufigkeit und Sterblichkeit von Patientinnen mit dem hormonabhängigen Tumor-Subtyp (ER+) nach der Operation des Brustkrebs an. Baustein eines Ionenkanals als Biomarker Das Protein GIRK1 ist einer von zumindest zwei benötigten Bausteinen, die funktionstüchtige Kalium-Ionenkanäle in der Zellmembran aufbauen. Solche Ionenkanäle sind in Herz, Hirn oder Bauchspeicheldrüse des Menschen unverzichtbar und sorgen etwa dafür, dass das Herz schlägt. Eine wissenschaftliche Publikation mit kleiner Fallzahl, die GIRK1 in Brustkrebs fand, brachte das Team auf die Spur des Proteins als Biomarker. Zunächst wurde eine große Menge Messenger RNA (mRNA), eine Vorstufe zur Herstellung des GIRK1-Proteins, in Brustkrebs-Zelllinien und -Gewebe nachgewiesen. Durch die Korrelation von Gewebeproben und genetischen Profilen von Brust-Tumoren mit den Überlebensdaten der Frauen, können nun besonders gefährdete Patientinnen identifiziert werden: „Brustkrebs-Patientinnen mit einem Östrogenrezeptor-positiven (ER+) Tumor sprechen gewöhnlich gut auf eine Hormonbehandlung an. Wenn der ER+-Tumor jedoch viel GIRK1 erzeugt, haben die Patientinnen eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit“, erläutert Thomas Bauernhofer. Bei zirka 60 Prozent aller Patientinnen mit Brustkrebs wird ein ER+-Tumorsubtyp festgestellt.

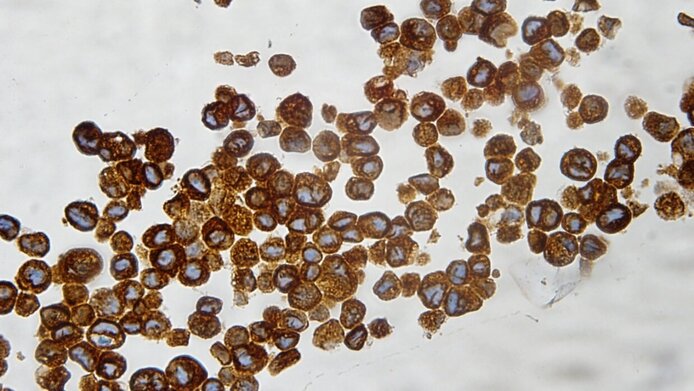

Im Rahmen des FWF-Projekts wurden zwei Methoden entwickelt, um die übersteigerte GIRK1-Produktion in Gewebeschnitten nachzuweisen. Viele Monate suchte das Team nach einer geeigneten Färbemethode mittels Immunhistochemie. Von der nun erfolgreich etablierten Methode profitieren auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem GIRK-Ionenkanal in anderen Kontexten beschäftigen. Die zweite Nachweismethode (Fluoreszenz In-situ-Hybridisierung) ermöglicht es sogar, die Expression der GIRK1-mRNA im Tumorgewebe mit automatischer Bildanalyse zu bestimmen. Welche Gene arbeiten parallel? In einer Gencluster-Untersuchung wies das Grazer Team zudem nach, dass neben dem Gen für GIRK1 drei weitere im Tumor sehr aktiv werden. „Zwei Gene sind mit einem Östrogenrezeptor assoziiert, ein weiteres mit dem Angiotensin II Rezeptor“, beschreibt Thomas Bauernhofer. Die höhere Sterblichkeit der Frauen mit Östrogenrezeptor-positivem Tumor und hoher GIRK1-Expression könnte mit einer schlechteren Wirkung der Hormontherapie oder einer höheren Metastasierungsfähigkeit zu tun haben. GIRK1 könnte aber auch ein neues Behandlungstarget werden. Die Zusammenhänge möchte Thomas Bauernhofer nun genauer klären: „Es ist noch zu früh, den Biomarker bei jeder Biopsie mitzubestimmen. Unsere Ergebnisse haben noch keine therapeutischen Konsequenzen, aber um den Zusammenhang von GIRK1 mit der schlechten Überlebensrate müssen wir uns kümmern.“

Zur Person Thomas Bauernhofer ist Facharzt für Innere Medizin und Hämato-Onkologie an der Klinischen Abteilung für Onkologie der Universitätsklinik in Graz und stellvertretender Abteilungsleiter. Er studierte Medizin an der Karl-Franzens-Universität in Graz und forschte am Pittsburgh Cancer Insitute (USA). Der Mediziner leitet gemeinsam mit Wolfgang Schreibmayer die Forschungseinheit zu Ionenkanälen Cancer Biology an der Medizinischen Universität Graz. Bauernhofer ist Mitglied der European Society for Medical Oncology.

Publikationen