Den Weg zur Diagnose abkürzen

Das ungewisse Gefühl, dass mit dem eigenen Baby etwas nicht stimmt, gehört zu den schlimmsten Erfahrungen des Elterndaseins. Wenn es sich um seltene Erkrankungen handelt, kann der Weg zur Diagnose zur Odyssee werden, die oft bis ins Kindergarten- oder Vorschulalter dauert. Wenn Eltern mit langem Leidensweg die Erforschung sogenannter Rare Diseases fördern, ersparen sie anderen Familien also viele Strapazen. Auch Peter B. Marschik, Direktor eines interdisziplinären Teams zur Erforschung des sich entwickelnden Nervensystems an der Medizinischen Universität Graz, wurde bei seiner Forschung am frühkindlichen Erscheinungsbild des Fragilen X-Syndroms (kurz FraX) nicht nur vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützt, sondern auch von Elternvereinigungen in Österreich, Deutschland und den USA.

Abweichungen im neuronalen Trainingsprogramm

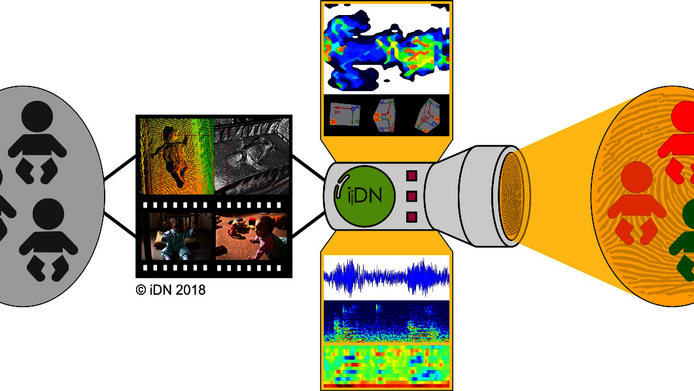

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Forschungseinheit „interdisciplinary Developmental Neuroscience“ (iDN) an der Meduni Graz haben sich in den vergangenen fünf Jahren mit Krankenakten, Elternbefragungen und Familienvideos auf die Suche nach neurofunktionellen Biomarkern für FraX gemacht, die sich schon im ersten Lebensjahr zeigen. Sie sollen künftig die Grundlage für eine frühere spezifische Diagnostik und genetische Abklärung bilden: „Biomarker fanden wir in Lautmustern von Neugeborenen und den ungezielten spontanen Bewegungen, die vom frühkindlichen Nervensystem ausgehen. Diese frühen Funktionen sind entscheidend für die weitere Entwicklung und eine Art Trainingsprogramm für den Aufbau des Nervensystems. Abweichungen in typischen Bewegungsmustern und Lautgebungen sind für uns also Hinweise auf das Vorliegen einer Entwicklungsstörung“, sagt Marschik im Gespräch mit scilog. Die Forscherinnen und Forscher machten sich zunutze, dass viele Eltern ihre Kleinen ständig aufnehmen – und diese privaten Einblicke mit ihnen teilten.

Das Fragile X-Syndrom betrifft in Österreich einen von 4.000 neugeborenen Buben und eines von 6.000 neugeborenen Mädchen, denen man die Erkrankung zunächst nicht ansieht. Unter den seltenen, genetisch bedingten Entwicklungsstörungen, ausgelöst durch eine Mutation auf dem X-Chromosom, gehört FraX zu den häufigsten, die zu einer intellektuellen Beeinträchtigung führen. Die Verhaltensauffälligkeiten von FraX-Kindern sind für Fachleute erkennbar, aber unterschiedlich ausgeprägt und in sehr frühen Entwicklungsphasen oft wenig trennscharf zu anderen Störungsbildern.

Intelligente Audioanalyse & Motorik-Aufzeichnung

In Kooperation mit Spezialkliniken wie an der Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore (USA) sowie den engagierten Eltern wurden in Graz Datensätze von 42 FraX-Kindern zusammengetragen und analysiert. Die Methodik der Bewegungsanalyse stammt aus dem Screening und der Begleitung von Frühgeborenen. Sie wurde für die Früherkennung von FraX eingebunden und besonders durch intelligente Audioanalyse und Machine Learning weiterentwickelt. Über detaillierte Lautanalysen konnten einzelne frühkindliche Laute im Vergleich mit gesunden Babys zu 76 Prozent korrekt den FraX-Kindern zugeordnet werden. Wenn alle Lautgebungen je eines Kindes analysiert wurden, lag die Erkennungsrate bei 100 Prozent: „Bestimmte Verhaltensformen beziehungsweise ihre Abweichungen sind Ausdruck der Integrität des Nervensystems und haben zu jedem Alter ein typisches Erscheinungsbild, wie ein Fingerabdruck“, erklärt der Projektleiter. Auch die Videoanalyse frühkindlicher Bewegungsabläufe, die unter anderem durch ein Citizen-Science-Projekt mit Unterstützung des FWF ermöglicht wurde, erwies sich als hilfreich. An einer entsprechenden maschinellen Unterstützung wird gerade intensiv gearbeitet, denn begleitend im Labor aufgenommene Verhaltensparameter sind hierzu geeigneter, als rückwirkend ausgewertetes Videomaterial. Aufgrund der geringen Fallzahl spricht Peter B. Marschik von „ersten Schritten“. Mit seinem Team will er die Methode weiter verfeinern und typische Symptomkonstellationen in verschiedenen Altersgruppen herausarbeiten. Diese sollen zudem mit anderen Krankheitsbildern wie dem Rett-Syndrom oder Autismus-Spektrum-Störungen verglichen werden. Derzeit bereitet der Projektleiter weitreichendere Video- und Audioanalysen in Graz und Göttingen vor, bei denen es vor allem um die Früherkennung von Autismus geht: „Unsere Arbeit zielt darauf ab, das erste Lebensjahr besser zu verstehen und Entwicklungszusammenhänge zu erkennen.“ So kann letztlich Familien früher geholfen werden, die kindliche Entwicklung begleitet und der Erfolg gezielter Behandlung festgemacht werden.

Zur Person Peter B. Marschik ist assoziierter Professor für Physiologie und Neurolinguistik an der klinischen Abteilung für Phoniatrie der Medizinischen Universität Graz, wo er die Gruppe „interdisciplinary Developmental Neuroscience“ (iDN) zur Erforschung des sich entwickelnden Nervensystems leitet. Er arbeitet eng mit dem Center for Genetic Disorders of Cognition and Behavior der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore (USA) zusammen, dem Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) des Karolinska Institutet in Stockholm (Schweden) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Göttingen (Deutschland).

Publikationen