Todeszonen im Wasser

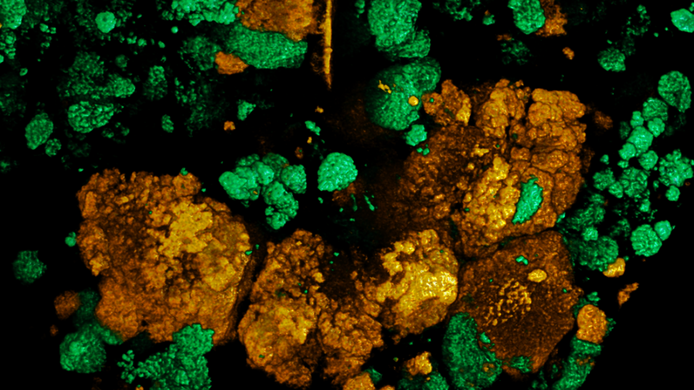

Dieser zweistufige Prozess der „Nitrifikation“ hat immense ökologische Bedeutung. Nitrat wird besonders leicht aus dem Boden ausgeschwemmt und so geht mehr als die Hälfte des Düngemittels verloren und führt zur Stickstoffbelastung von Grundwasser, Flüssen, Seen und Meeren. Die Überdüngung der Gewässer lässt diese „kippen“. „Im Golf von Mexiko, wo große Bereiche der USA durch den Mississippi und den Atchafalaya entwässert werden, gibt es riesige sogenannte Todeszonen, in denen durch Überdüngung Algen explosionsartig wachsen, die wiederum von Bakterien abgebaut werden, die dabei den Sauerstoff verbrauchen, weshalb kein höheres Leben mehr existieren kann“, nennt Wagner ein Beispiel für diese Dynamik.

Problem Lachgas

Die Stickstoffdüngung verursacht ein weiteres Problem: Bei der Nitrifikation setzen die Mikroben Lachgas frei, ein Treibhausgas, das 300-mal stärker wirkt als Kohlendioxid und die Ozonschicht zerstört. So problematisch diese nitrifizierenden Mikroben in der Landwirtschaft sind, in Kläranlagen spielen sie eine wichtige Rolle in der Reinigung von Abwasser, indem sie zusammen mit sogenannten denitrifizierenden Bakterien das Ammonium aus dem Abwasser in einem arbeitsteiligen Prozess in Luftstickstoff umwandeln. Doch gerade unter sauerstoffarmen Bedingungen, wie sie in Kläranlagen, aber auch gedüngten Böden nach Niederschlägen vorkommen, wird besonders viel Lachgas freigesetzt. Mikrobiologen fragen sich darum schon lange, ob es vielleicht Nitrifikanten gibt, die weniger Lachgas freisetzen und ob man deren Wachstum in solchen Systemen gezielt fördern kann.

„Comammox“ – ein wissenschaftlicher Durchbruch

An der Erforschung neuer Nitrifikanten arbeitete die Forschungsgruppe um Wagner als ihnen 2015 in Zusammenarbeit mit Holger Daims von der Universität Wien ein weiterer wissenschaftlicher Durchbruch gelang: Sie entdeckten „Comammox“-Bakterien (complete ammonia oxidizers). Es handelt sich um besonders effiziente Nitrifikanten, die Ammonium ganz alleine, ohne mikrobiellen Partner, zu Nitrat umwandeln. Ein Clou dabei: Es entstehen nur geringe Mengen an Lachgas. „Ein grüner Nitrifikant sozusagen“, lacht Wagner. Die Wiener sind weltweit bisher die einzigen, die „Comammox“ im Labor züchten können. Sie forschen nun an den Wachstumsbedingungen dieser Bakterienart. Die Zukunftsvision ist, auf Basis dieser Erkenntnisse das Wachstum von Comammox in der Umwelt gezielt zu fördern, um so neue umweltfreundlichere Ansätze in der Praxis der Landwirtschaft, in Kläranlangen und der Trinkwasseraufbereitung zu entwickeln.

Prägendes Kindheitserlebnis

Das Studium der Biologie war für den heute 54-Jährigen eine Bauchentscheidung, interessierte er sich doch schon immer für die Vielfalt des Lebens. Der Weg in die Mikrobiologie war nicht geplant, vielleicht aber unbewusst gesteuert durch Kindheitserfahrungen, die ihn sehr geprägt haben. Als er sieben Jahre alt ist, erkrankt seine Mutter plötzlich und unerwartet an einer Gehirninfektion durch einen unbekannten Krankheitserreger. Damit ändert sich das Leben der Familie von einem Tag auf den anderen radikal. „Die Frage an welcher Krankheit meine Mutter litt und wie sie wohl am besten zu behandeln wäre, hat unser Leben über viele Jahre begleitet“, erinnert sich der vierfache Vater. „Vielleicht ist es darum nicht ganz zufällig, dass ich heute Methoden zur Identifizierung und Funktionsuntersuchung unbekannter Mikroben entwickle“, sieht er hier einen Zusammenhang.

Vom „gallischen Dorf“ zur Weltklasse

Nach seinem Studium der Biologie an der TU München, verbringt der junge Postdoc zunächst ein Forschungsjahr an der US-amerikanischen Northwestern University in Evanston, kehrt an die Münchner Technische Universität zurück, wo er sich habilitiert und Assoziierter Professor wird. 2003 folgt er einem Ruf nach Wien und wird Professor für Mikrobielle Ökologie an der Universität Wien. Mit ihm kommen Holger Daims, Matthias Horn und etwas später dann Alexander Loy, ehemalige Doktoranden seines Teams, heute hoch ausgezeichnete Wissenschaftler. „Wir sind zusammen in einem Büro gesessen und haben die neue Abteilung geplant“, erinnert er sich an die Anfänge. „Wir waren das kleine gallische Dorf, das schweißt zusammen.“ Diesen Zusammenhalt sieht man auch auf dem Foto, das bei der Feier zur Verleihung des Wittgenstein-Preises 2019 gemacht wurde, wo ihn seine Kollegen buchstäblich hochleben lassen: „Die anderen freuen sich von Herzen mit mir mit. Das ist das Schönste.“ Heute zählt das „gallische Dorf“ ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus insgesamt 29 Ländern, 15 davon sind Projektleiterinnen und Projektleiter und sechs davon haben einen der hoch begehrten ERC-Grants des Europäischen Forschungsrats erhalten.